Rodrigo Ogi, do spray ao rap, as crônicas de um rimador

Para o rapper, o cotidiano da metrópole – a cidade cinza – é matéria-prima. Seu novo álbum, 'Rá!', se destaca no cenário do hip-hop. E a adrenalina das pichações é aventura superada

Publicado 21/11/2015 - 10h31

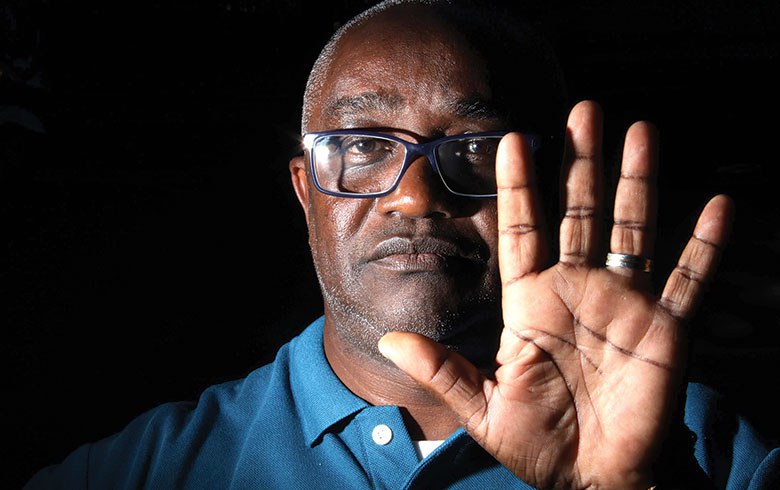

Com 35 anos, Rodrigo Hayashi, ou simplesmente Ogi, segue como um compositor fora dos padrões do cenário do rap. “Percebo dois estranhos que me notam/ Esses canas de repente brotam/ Tento escapar, mas me abordam/ E sair fora de cena eles dois me forçam/ Um deles se chamava Delfim/ Carrasco como Adolf”, narra o cronista em uma das faixas do disco Rá!, recém-lançado, repleto de histórias e personagens, em que as faixas se sucedem em continuidade, como um conto.

Quando fiz o Crônicas, era outra pessoa. Aperfeiçoei, li, vi filmes. E também mudei como pessoa, evoluí

Ogi é respeitado no movimento hip-hop. Nomes como Rashid e Emicida pedem sua participação em lançamentos. Seu trabalho é citado por Criolo na música Fio de Prumo (Padê Onã): “Muros de concreto infeto/ De pedra, cal, cimento e dejeto/ Aponta pra cabeça, ori/ A cidade um cronista, Ogi/ E a dobra do dorso do operário na rua/ Labirinto, fauna, sombra, luz da lua…” Nos versos, Criolo homenageia o primeiro trabalho de Ogi, Crônicas da Cidade Cinza, de 2011.

O vício de observador dos detalhes da vida urbana facilita o processo de criação diferenciado, avalia. Sua vivência na “adrenalina” das pichações – outro vício, este superado junto com a adolescência, nos anos 1990, também proporciona inspiração. E o consumo obstinado de música, sobretudo os sambas de raiz do Rio e de São Paulo, cinema e literatura completam a veia criadora. A voz arranhada tempera suas rimas, e permite interpretar diferentes personagens com diversas entonações, do motoboy e do taxista, do policial e do ladrão durante tiroteio. “Gosto de misturar minha realidade com uma pitada de ficção”, conta o MC que começou a carreira no rap no coletivo Contrafluxo.

O ex-pichador morou no Jardim Celeste, região do Sacomã, entre o sul e o leste de São Paulo, e conta que o local era violento. Diz que ter trilhado o caminho das pichações o ajudou driblar a vulnerabilidade às drogas e ao crime. “Aposentado” da rotina das latas de spray, o rapper relata em Noite Fria um dia de pichação. “Decidimos cair pra zona norte/ Adrenalina era o nosso esporte/ Logo que eu desci do buso eu vi um beiral de pastilhinha de 89/ Meu comparsa sorri, já pensa em subir…” Com agenda bem servida de shows, depois de década e meia de experiência, Ogi considera-se satisfeito por viver da música e dispensa ostentação. “Já consigo pagar minhas contas. Se conseguir comprar minha casa, já tá bom.”

Por que você entrou no universo da pichação? Sensação de aventura?

Nos anos 90, eu morei no Jardim Celeste, e havia três tipos de caras no bairro: os que roubavam, os que usavam drogas e os pichadores. Roubar e usar droga não era a minha pegada, então posso dizer que a pichação meio que me salvou. Além do que eu queria fazer alguma coisa para me destacar, mas não do jeito que eles faziam. Então, foi onde eu comecei a rabiscar alguns muros, o que me livrou de cometer outro tipo de crime. Não é só aventura, é também para ser visto. Quando você vem da periferia não tem muita coisa, não tem um centro cultural, não tem biblioteca, não tem um jeito de se destacar, e a pichação era uma forma. A pichação é mais uma competição entre os pichadores. Na minha época não havia essas escaladas, era pichação de chão, muro, beiral, nada tão arriscado como hoje. No meu tempo tinha a competição, mas era algo mais para ser visto, se mostrar vivo para a sociedade. Quem conhece o movimento entende o que eu digo.

Você sentia resistência da população? E por que se aposentou? Foi difícil, já que era um “vício”?

Muita. A minha família nunca aprovou, meus vizinhos também não, os pais dos meus amigos que também não. Ninguém entendia por que a gente fazia. Parei por causa da idade e dos processos. Chega a hora que cansa. Mas tem caras que ficam afastados e evitam ter contato, porque sabem que se fizer de novo, uma vezinha, voltam. Tem cara com mais de 40 anos de idade que ficou dez anos afastado, fez um, descabelou. A adrenalina vicia.

Tem muita violência contra quem picha?

Sim, é só ver o que aconteceu aos caras na Mooca (em 31 de julho de 2014, dois pichadores que tentavam atuar em um prédio do bairro foram levados por policiais militares ao apartamento do zelador e executados com tiro no peito, à queima-roupa). Eles estavam pichando, não roubando, eram bem conhecidos no meio do movimento porque invadiam qualquer prédio para rabiscar, eles não eram de roubar. Aquilo foi execução. Na década de 90, eu apanhei muito da polícia, já voltei com a cara pintada e vários hematomas, mas eu estava sujeito, porque estava fazendo coisa errada. Naquela época, a violência policial era bem grande. No começo dos anos 2000, as abordagens ficaram mais brandas. Mas, pelo que ouço, está tenso novamente.

Como se descobriu no rap?

Foi através de um amigo chamado Edvan, que era DJ e tinha um irmão mais velho que apresentava as músicas para nós, e quando ele apresentou o rap eu já fiquei louco e daí pra frente comecei a acompanhar e consumir. Antes de pichar eu já escrevia rap, mas era por hobby, não levava a sério, porque as letras não tinham nada a ver com minha realidade. Até minha mãe me dizia isso. Ainda em 1993, fui escrevendo, e aprendi a contar o tempo das batidas e comecei a rimar. Mas desencanei um tempo, parei de fazer rap e comecei a pichar mais. Em 2002, comecei a ouvir uns raps mais parecidos com as ideias que eu tinha. Foi quando voltei a escrever sério.

Quais eram essas ideias com que você se identificou?

Era uma música chamada Sétimo Volume da Enciclopédia Letra H, do grupo Mzuri Sana com outro grupo, o Rua de Baixo. Era uma coisa mais próxima da minha realidade, um conceito de música mais livre, não era algo falando só de crime e morte e essas coisas da quebrada. Lembrava um pouco os grupos americanos, de Nova York, que eu gosto, como A Tribe Called Quest e De La Soul, uma letra mais positiva, como rolava na época.

Você começou no Contrafluxo. Como foi?

Eu já tinha um amigo da pichação, o Mascote, e a gente se reencontrou na internet. Eu já estava com a ideia de montar o grupo, e chamei o Mascote, o Dejavu, o Edy e o William. Começamos o primeiro disco, Missões e Planos, em 2004, saiu em 2005.

Como você avalia sua evolução pessoal do começo da carreira para cá?

Quando eu estava gravando o primeiro disco do Contrafluxo minha mãe faleceu, eu era filho único, meu pai morreu cedo. Como sou descendente de japonês, arrumei um esquema para morar no Japão. Mas de última hora resolvi ficar, sabia que daria certo. Depois que minha mãe morreu virei homem na marra. Lancei dois discos com o grupo, fazíamos muitos shows, mas eram de graça, ou dividíamos o cachê em seis, não sobrava. Profissionalmente, eu tenho mais técnica, mais bagagem.

O que o inspira a rimar as crônicas?

Eu sempre tive facilidade para escrever nesse formato. Minhas redações na escola sempre contavam uma história. Sou observador, gosto de andar de ônibus, isso facilita.

Nunca fizeram nada comigo, quando trabalhei na Febem,mas ao mesmo tempo que eles me davam sossego espancavam funcionário. Era ruim de ver. A mentalidade deles é diferente, não têm perspectiva de nada

Seu primeiro disco, Crônicas da Cidade Cinza, tem a capa feita pel’Os Gêmeos, grafiteiros reconhecidos no mundo. Como foi? E as criações do álbum?

Eles me conheceram na época da pichação, e quando eu passei a ideia e pedi para eles fazerem a capa, fizeram numa boa. A pichação trouxe uma bagagem, qualquer lugar que você me perguntar eu conheço, já rodei os quatro cantos da cidade. Do centro, eu ia para Taipas, Jaraguá, Guaianases pichar, então fui conhecendo a capital de ponta a ponta. Mas ideia de falar sobre a cidade eu já tinha. As músicas narram contos que acontecem e se aplicam em todas as grandes cidades, não só aqui.

E de onde surgiram as inspirações para o álbum Rá!, lançado recentemente? O disco aborda uma história com começo, meio e fim.

Tinha muita coisa onírica e lúdica no álbum, e um amigo deu a ideia de colocar as introduções e interlúdio como se eu estivesse no psiquiatra. No disco, cada faixa tem uma história, e todas se encaixam em um contexto. É como se fosse um livro e cada música um capítulo. Eu gosto de seguir esse modelo. Demorei dois anos para fazer esse disco. Quando fiz o Crônicas, eu era outra pessoa, era mais novo. Agora, aperfeiçoei as técnicas, li mais, assisti mais filmes, isso ajudou a chegar nesse ponto. E também mudei como pessoa, evoluí.

Você tem uma música clássica chamada Eu tive um Sonho, que conta a história de nordestinos na capital. A onda migratória agora é outra. Como você vê a xenofobia em São Paulo?

Atualmente está mais para os imigrantes que vêm de fora, principalmente os haitianos. Esse bairro onde moro é muito errado. Vejo panelaço direto aqui. Antes tinha uma banca de jornal aqui na rua, mas agora o dono abriu uma revistaria. Eu fui lá durante as eleições do ano passado, e ele perguntou em quem eu votei, respondi que foi na Dilma, então ele começou a me xingar, e eu apenas disse: “Não vamos discutir mais. Só analisa, antes do Lula você tinha uma banca de jornal capenga, agora, você progrediu”. Mas não adianta.

Hoje está mais aflorada a divisão na cidade?

Está. Aliás, por que não falam da corrupção que havia antes? Ninguém está vendo que nesse governo está havendo mais denúncias do que antigamente, a corrupção era mais encoberta. O pior é que o Aécio não soube perder a eleição e fica nessa onda de impeachment. Pô, teve passeata de estudantes sobre as escolas que o Alckmin quer fechar, por que esse povo que se veste de verde e amarelo para ficar falando groselha, pedindo volta da ditadura, não vai ajudar os estudantes? Estão falando de crise, mas provavelmente a crise deles é não poder ir a Miami duas vezes por mês.

Você se arrependeu de ter votado na Dilma?

Não, tem muita coisa lá dentro que não depende só dela. É um jogo de poder, só estando lá pra saber. Ela me inspira confiança. Aécio é que não dava. Minha mãe era funcionária pública federal, e a época do Fernando Henrique Cardoso foi a pior fase da vida.

E na cidade, tem observado mudanças?

O transporte coletivo continua ruim. Se você vai no terminal do Parque Dom Pedro, vai ver um monte de gente enlatada. Agora tem esse lance das ciclovias… Ontem, um amigo meu estava andando e chamaram ele de comunista, só porque estava andando de bicicleta.

Como foi seu trabalho na Fundação Casa?

Trabalhei lá um ano e meio, entre 2005 e 2006. Fiz serviço na unidade do Tatuapé, quando era aquela guerra, cheia de rebelião. Me jogaram logo na pior, mas me dei bem, porque eu era uma distração para eles. Uma ONG gostou do disco Missões e Planos do Contrafluxo, acharam as mensagens positivas e convidaram a gente para fazer o trabalho lá. Dávamos aula de rima para a molecada, mas era difícil, porque eles mal sabem ler, então eles iam fazendo de cabeça. O funk de crime já dominava naquela época, então tínhamos que tentar mudar um pouco a cabeça da molecada. Mas por essa experiência pude perceber a situação da educação. Havia muitos analfabetos, só nas minhas aulas 90% só sabia desenhar o nome, não sabia ler e escrever, e era uma molecada de 14 a 17 anos.

Foi uma experiência bacana, mas não voltaria ali. Nunca fizeram nada comigo, mas ao mesmo tempo que eles me davam sossego espancavam um funcionário. Era ruim de ver. A mentalidade deles é diferente, não têm perspectiva de nada. A ideia deles é roubar, comprar uma moto, um tênis e uma roupa de marca, não pensam em estudar. Ainda fui transferido para a unidade do Brás, que já não é na mão dos moleques, era difícil se manifestarem na aula porque eram contidos. Uma vez, consegui fazer um menino retraído cantar, aí entrou um guarda na sala e queria bater no menino, mas não deixei. Foi quando eu saí, não concordei com aquilo, e a diretoria achou que desacatei o guarda. É impossível ressocializar na Fundação Casa, não tem tratamento bom. E se colocar em presídio de adulto, piorou. Não é por aí, é com educação.

Você gosta de MPB, samba?

Eu gosto de um sambista paulista do Bixiga, o Geraldo Filme, ouço Germano Mathias, Adoniran Barbosa. No samba carioca, sou fã de Sidney da Conceição e Aniceto do Império. Ouço música brega, Elino Julião e Roberto Muller, são muitas referências. Das gerações mais novas sou fã de Metá Metá, do Thiago França, Juçara Marçal, Kiko Dinucci (o trio que forma o grupo), que mistura vários gêneros. Gosto de Rodrigo Campos, ótimo letrista, curto Criolo e Emicida. Busco conhecer, ajuda nas batidas que produzo.

Você consegue viver de música?

Desde que lancei o primeiro disco, comecei a fazer show e consigo viver disso, pago minhas contas com música. Não fiquei rico, mas pagar as contas consigo. Nem quero ficar rico, só pagar uma casa. Ficar velho, fazendo shows e sem comprar uma casa é difícil. Mas sem essa coisa de glamour, isso eu não acho legal, porque você não consegue sair na rua, todo mundo fica em cima de você, isso não é meu intuito.