O teatro impaciente

Coletivo paulista reúne leva aos palcos sonhos revolucionários

Publicado 28/06/2011 - 15h41

A Cia. Antropofágica se apresenta em sua sede, o Espaço Pyndorama, e também nas ruas com a Karroça Antropofágica. (Fotos: Divulgação)

A plateia estava lotava naquela sexta-feira, debaixo da tenda no albergue Arsenal da Esperança, na zona leste de São Paulo. O público, praticamente só homens e usuários da hospedaria, esperava para assistir ao espetáculo Carne: Patriarcado e Capitalismo, da Kiwi Companhia de Teatro. As atrizes Fernanda Azevedo e Mônica Rodrigues encenavam temas que discutiam o machismo, a violência, a opressão contra a mulher e as conexões entre patriarcado e o sistema capitalista, com texto rápido, linguagem simples e direta. No debate proposto pelo grupo depois da peça, o público opinou, elogiou, criticou, disse o que quis. Logo se instalou uma polêmica: alguém afirmou que as mulheres nasceram para cuidar de casa, do marido e gerar filhos. Levou sonora vaia. Outro contrapôs que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, e foi aplaudido.

Não se tratava de manifestação feminista, tampouco a plateia era engajada. Naquele momento, homens sem posses, sem teto nem esperanças, tinham voz. Ao final, uma das atrizes explicou um dos motivos de estarem ali: “Ou a gente se junta para lutar por uma humanidade mais justa para todos, ou vai para o buraco todo mundo junto. O que não pode é reproduzir o discurso do opressor”. Palmas. Muitas palmas.

A Kiwi faz parte de um coletivo que ainda não tem nome oficial, mas foi apelidado pelos participantes de “grupo de quinta”, uma menção ao dia da semana em que se encontram com outras companhias para ensaiar o que chamam de estéticas de combate, ou seja, ações que coloquem os atores nas ruas e dialoguem com a população trabalhadora. Em comum, além do público-alvo, elas têm o posicionamento político – denominam-se socialistas – e estão na e/ou são da periferia. Também fazem parte do coletivo as companhias Estável, do Latão, Antropofágica, Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, Brava, Engenho Teatral, Buraco d’Oráculo, Estudo de Cena, Teatro Parabelo e o Coletivo de Cultura do MST.

O espaço em que a Kiwi se apresentou naquela noite foi cedido pela Cia. Estável de Teatro, que em 2006 armou uma grande tenda circense dentro de um albergue que, diariamente, oferece abrigo a 1.150 homens, e chegou a abrigar imigrantes a partir do final do século 19. A atriz Daniela Giampietro lembra que, quando a companhia se instalou no albergue, o grupo começou a se questionar sobre a realidade daqueles homens.

A visão que os atores tinham do espaço passou a ser menos ingênua. “Questionávamos que relação havia entre nós e essas pessoas. Começamos a estudar o materialismo dialético, e decidimos fazer um espetáculo sobre relações de trabalho, o Homem Cavalo & Sociedade Anônima. Chegamos ao eixo de investigação, que é a relação de exploração do trabalho, sobre esse exército de reserva de trabalhadores à espera de uma vaga para voltar a ser explorado.”

Quando os trabalhadores perderem a paciência.

Trecho de texto de Mauro Iasi, adaptado pela Brava Companhia em Este Lado Para Cima (abaixo)

O Homem Cavalo & Sociedade Anônima é um cruzamento de situações que envolvem trabalho, moradia e consumo, costurado pela fábula de um homem animalizado e explorado em seus esforços de sobrevivência.

O Homem Cavalo & Sociedade Anônima é um cruzamento de situações que envolvem trabalho, moradia e consumo, costurado pela fábula de um homem animalizado e explorado em seus esforços de sobrevivência.

Nas apresentações feitas na hospedaria geralmente há muitos albergados e algumas pessoas de fora, fator considerado relevante para a reflexão proposta, na opinião do integrante da companhia Luiz Calvo.

“Quem vem de fora assistir ao espetáculo olha as pessoas da plateia e diz: ‘É desse cara aqui que estão falando.’ É importante para entenderem, talvez, o que é esse espaço. E quem é do albergue se identifica com o que está sendo representado.”

Numa das apresentações do ano passado surgiu da plateia uma pergunta que não queria calar: “O nome da peça já fala, né? Mas me pergunto qual dos dois nós somos. A sociedade anônima, quando saímos por aí atrás de emprego e temos de falar que não moramos aqui (no albergue)? Ou o homem cavalo, que trabalha por tão pouco, tem de acordar cedo, passar por humilhação, falatório de patrão que fica jogando na cara?”

Arte e trabalho

Esses ingredientes compõem os objetivos em geral semelhantes dos grupos. Luciano Carvalho, da Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, avalia como positiva a resposta que vem do público. E cita como memorável o fato de terem reunido na sede da companhia, na Cidade Patriarca (zona leste), cerca de 600 pessoas para assistir à ultima apresentação de A Saga do Menino Diamante, uma Obra Periférica, que aborda a construção e destruição da metrópole e da favela.

“O que produzimos é expressão de classe. É um trabalho de luta contra-hegemônica. Estamos numa disputa, e parece que estamos avançando muito. Para essa apresentação rolou um boca a boca muito intenso na cidade, principalmente na periferia. Foi um êxito muito vigoroso, porque eu não conheço notícia parecida com esta: levar 600 pessoas na periferia para ver teatro”, afirma Luciano.

Além de se apresentarem nos espaços próprios, quase todos os grupos levam seu trabalho para as ruas, seja na periferia, seja em centros urbanos, assentamentos do MST, sindicatos ou outras organizações sociais. Com uma tenda itinerante, agora instalada na Radial Leste, a Engenho Teatral também foi “onde a população mora e o teatro não chega”. E é essa convivência que leva aos palcos, segundo um dos criadores do grupo, Luiz Carlos Moreira.

“O lugar econômico, físico, geográfico, cultural e social onde a gente se encontra também define o que é a obra colocada no palco. Nossa função é construir uma linguagem que se contraponha ao pensamento e a valores dominantes dessa sociedade, é botar o dedo nas contradições da sociedade capitalista. A gente tenta ir ao encontro da classe trabalhadora marginalizada dessa produção cultural”, declara Luiz Carlos.

“O lugar econômico, físico, geográfico, cultural e social onde a gente se encontra também define o que é a obra colocada no palco. Nossa função é construir uma linguagem que se contraponha ao pensamento e a valores dominantes dessa sociedade, é botar o dedo nas contradições da sociedade capitalista. A gente tenta ir ao encontro da classe trabalhadora marginalizada dessa produção cultural”, declara Luiz Carlos.

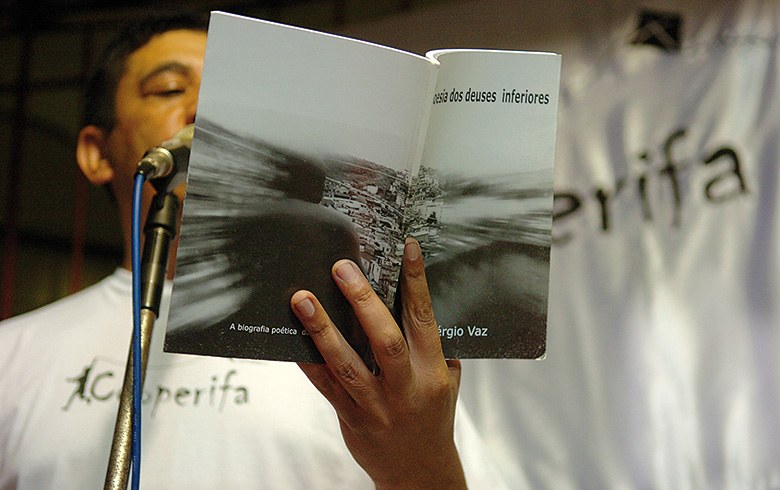

A Cia. Antropofágica se apresenta em sua sede, o Espaço Pyndorama, e também nas ruas. O nome da peça é praticamente um texto: Entre a Coroa e o Bandido – Terror e Miséria no Novo Mundo Parte II: O Império. O trabalho reúne episódios da história do Brasil Império e propõe uma reflexão sobre seus desdobramentos nos dias de hoje. Ao final da peça, o grupo se posiciona por meio de um verso do poeta e dramaturgo russo Vladimir Maiakovski: “Dai-nos, camaradas, uma arte nova – nova – que arranque a república da escória”.

O diretor Thiago Reis Vasconcelos explica a intenção da companhia: “Nós nos colocamos como grupo que está disposto à militância, a organizar esse período da República que estamos vivendo. Entre nós, tem gente que é do MST, do Passe Livre e de outros movimentos sociais. O teatro, para nós, é um meio, não um fim; é um meio de debater essas questões sociais e de militância”.

Já a Karroça Antropofágica é uma intervenção cênico-musical baseada em pesquisa sobre os trabalhadores tropeiros no Brasil Império. Nela, os atores saem pelas ruas e avenidas de São Paulo, com uma carroça, apresentando temas diversos à população. Um deles, no início do ano, foi o aumento da passagem do ônibus na capital. No fim do trajeto, os atores convidam os espectadores a participar de um banquete-debate.

A rua também é o principal espaço de trabalho da Brava Companhia. Atualmente com a peça Este Lado para Cima – Isto Não É um Espetáculo, travam, com bom humor, um diálogo com os trabalhadores sobre a máquina capitalista, a exploração do trabalho e a supervalorização do dinheiro, que conduzem à opressão e ao autoritarismo. Em março passado, a Brava levou o espetáculo à Flaskô, fábrica de Sumaré (SP) que, em vias de decretar falência, em 2003, foi ocupada pelos funcionários.

Fabio Resende, integrante da companhia, afirma que o grupo não tem a intenção de mostrar a vida como ela é, mas sim “desnaturalizar” construções feitas pelo capitalismo e dialogar com os trabalhadores de forma divertida. “Quando a gente aponta as contradições, as pessoas querem conversar sobre aquilo. Mas, dizer que por intermédio do teatro nós vamos mudar a realidade, isso não. Somos um grupo de pessoas que pensa o mundo como possibilidade de transformá-lo, queremos fazer um teatro que tenha potencial revolucionário. Pode ser que a gente consiga criar uma faísca que estoure. Existem muitos grupos de teatro fazendo isso. Então, o movimento tem se espalhado.”

Como um grupo de estudos

Assim surgiu, em 2009, o coletivo que hoje agrega 11 companhias teatrais. “Começamos a nos reunir com três grupos parceiros, Dolores, Engenho e Brava, para discutir pontos de identificação. No começo de 2010 outros se agregaram, e fomos nos estruturando como um grupo contra-hegemônico, que quer pensar o teatro para a luta de classes do lado de cá da trincheira”, lembra Daniela, da Cia. Estável.

Com pressupostos em comum, mas estéticas distintas, os grupos passam mais ou menos pela mesma situação quando o assunto é grana. Se já não é fácil sobreviver do teatro “convencional”, do engajado, então, é mais difícil ainda. Para desenvolver seus projetos, realizar oficinas gratuitas e levar suas peças gratuitamente à classe trabalhadora, um dos caminhos foi participar dos editais da Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo. Quando é aprovado, o projeto recebe recursos para ser desenvolvido. Quando não, os atores, individualmente ou como grupo, trabalham em outras frentes, seja no teatro, seja fora dele, como é o caso do Dolores Boca Aberta, que tem no grupo jardineiro, técnico em telefonia, professores e outras categorias profissionais.

Com pressupostos em comum, mas estéticas distintas, os grupos passam mais ou menos pela mesma situação quando o assunto é grana. Se já não é fácil sobreviver do teatro “convencional”, do engajado, então, é mais difícil ainda. Para desenvolver seus projetos, realizar oficinas gratuitas e levar suas peças gratuitamente à classe trabalhadora, um dos caminhos foi participar dos editais da Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo. Quando é aprovado, o projeto recebe recursos para ser desenvolvido. Quando não, os atores, individualmente ou como grupo, trabalham em outras frentes, seja no teatro, seja fora dele, como é o caso do Dolores Boca Aberta, que tem no grupo jardineiro, técnico em telefonia, professores e outras categorias profissionais.

Unir-se é, para Luciano Carvalho, um meio de resistir e, quem sabe, criar formas de produzir um teatro que ajude na construção de um mundo mais justo para todos, incluindo quem o faz. “Chegamos a uma conclusão conjunta: temos um trabalho em luta que se direciona a uma classe específica, porque compomos essa classe. A necessidade de nos juntar é para nos tornarmos mais fortes, criarmos espaços de encontro, treinamento e troca de estéticas que não conhecemos ainda, como fazer uma cena com 100 pessoas. O modo de organização e solidariedade entre os grupos pode criar uma ferramenta estética inédita”, diz Luciano.