Condição desfavorável reduz o número de trabalhadores no campo

Uns saem em busca de oportunidade. Outros persistem

Publicado 20/12/2014 - 11h07

Antônio, de Várzea do Meio (CE): ‘A gente trabalha de tudo um pouco. Gado, porquinho, queijo, caprino, ovino…’

José Ferreira Filho saiu de Bonito de Santa Fé, cidade do sertão da Paraíba, quase na divisa com o Ceará, em 1982. “Aquele tempo era sofrido demais”, conta. Ele trabalhava com os pais em uma fazenda, onde a família morava em uma “casinha de barro”, assim como outras famílias da região. Trabalho duro, das 6 da manhã às 5 da tarde. “Tudo quanto fosse serviço de roça a gente fazia, até arrancar toco na picareta.”

Não havia outra alternativa, a menos que alguém tivesse um pedacinho de terra. Coisa para poucos. “Não tinha trabalho. O que tinha era trabalhar pra fazendeiro, que só via o lado dele. O patrão do meu pai era um juiz de Direito, pagava o que ele queria”, lembra. A consequência era quase sempre a mesma para os jovens dali, diz o seu José: “Completava 18 anos, caía no mundo”.

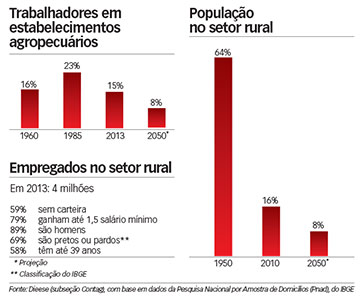

De 1960 a 1985, quase 8 milhões de pessoas se incorporaram à força de trabalho no campo, levando o total a 23 milhões, auge do emprego rural no Brasil. Mas nos últimos 30 anos o número de trabalhadores em atividades agrícolas diminui continuamente. Hoje, são 15 milhões. Estudo divulgado em novembro pelo Dieese traz uma estimativa de que, mantida essa tendência, em 2050 serão apenas 8 milhões. Cada vez mais gente caindo no mundo.

O deslocamento de mão de obra acompanha as mudanças na sociedade brasileira. Em 1950, 64% da população estava no setor rural. Passados 60 anos, o número caiu para 16%. O estudo detecta alguns fatores que ajudam a entender a diminuição gradual de trabalhadores no campo: desenvolvimento da indústria, transformação do processo produtivo na agricultura, precariedade de serviços por parte do Estado, dificuldade do trabalho no campo, maior concentração da propriedade na terra.

Apenas na última década, são 2 milhões de trabalhadores a menos no meio, boa parte jovens de até 24 anos, lembra o economista Júnior César Dias, da subseção do Dieese na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Ele cita o que se chama de sucessão rural, apontando a dificuldade de o jovem ter acesso à terra e começar o seu negócio. “O pai tem dois, três filhos, e a propriedade acaba não ficando com nenhum”, diz.

De um lado, a indústria nos centros urbanos passou a atrair mão de obra. No campo, aos poucos o processo de produção foi se tornando menos manual e mais mecanizado, em setores como algodão, café, cana. “E você tem a fragilidade de oferta de bens e serviços pelo Estado. Poucos lugares têm as chamadas escolas rurais. É um dos fatores que fazem as pessoas sair”, ressalta o economista.

- ROBERTO PARIZOTTI/RBA

- Zé Ferreira saiu da Paraíba e foi para São Bernardo, no ABC paulista, arrumou emprego e constituiu sua família

Mudança de vida

Seu José foi para o mundo aos 22 anos. Direto para São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, onde tinha amigos e um primo, com quem dividiu um “barraquinho” durante três anos. “O lugar era ruinzinho demais…”, recorda. Aos poucos, ele foi se arrumando. Dois meses na construção civil, depois três anos numa pequena fábrica (“Pagava pouco demais, sabe?”), um trabalho aqui e ali, até entrar na Volkswagen em 1986.

“Trabalhei de tudo”, conta, sobre sua vida na montadora. Meio oficial, corte de chapa, prensa, pintura – até se aposentar, dois anos atrás. “Quando comecei na fábrica, as coisas eram muito manuais. Agora é mais tecnologia.”

Enquanto dava seus primeiros passos e ia arrumando a vida, ele foi trazendo a família. Todos moram em São Paulo agora. Conheceu aqui sua mulher, Sônia, pernambucana. “Cada um tem sua casinha, não paga aluguel.”

Nos últimos dez anos, a informalidade caiu 13%, mas ainda hoje quase 60% dos trabalhadores rurais não têm carteira assinada. Júnior observa que a redução da informalidade parece estar mais ligada à redução de postos de trabalho, ou à migração para outros setores, do que ao avanço da formalização. “Reduz o emprego com e o sem carteira”, observa o técnico do Dieese. Pelo ritmo atual, diz o estudo, seriam necessários 50 anos para atingir o nível de informalidade no setor urbano, em torno de 27%.

O economista conta que o rendimento no trabalho rural tem se mantido, mas a média é bem próxima ao salário mínimo, e as melhorias no período recente foram puxadas pela política de valorização sistemática aplicada pelo governo federal. Em 2013, quase 80% (79,3%) ganhava o equivalente a até 1,5 mínimo, e 90% vai até dois mínimos. A diferença é grande entre formais e informais.

No ano passado, trabalhadores com carteira assinada recebiam em média R$ 1.121, enquanto os sem carteira tinham remuneração de R$ 579. A média geral era de R$ 798, o equivalente a 54% do rendimento do trabalhador não agrícola. Júnior lembra ainda que a forma de organização da atividade econômica interfere nas negociações coletivas, com períodos de produção e regiões diferentes – em contraste, como ele exemplifica, com acordos como o dos bancários, negociados nacionalmente, em um só período.

“No setor rural há vários mecanismos que dificultam uma campanha mais ampla. A sazonalidade, a produção. Isso dificulta o processo de negociação.” Assim, os pisos, por exemplo, representam pouco mais que o salário mínimo. Mas Dias também aponta avanços, como acordos referentes a jornada de trabalho, pagamento da hora in itinere (no percurso) e cláusulas relativas às mulheres e aos delegados sindicais.

“No setor rural há vários mecanismos que dificultam uma campanha mais ampla. A sazonalidade, a produção. Isso dificulta o processo de negociação.” Assim, os pisos, por exemplo, representam pouco mais que o salário mínimo. Mas Dias também aponta avanços, como acordos referentes a jornada de trabalho, pagamento da hora in itinere (no percurso) e cláusulas relativas às mulheres e aos delegados sindicais.

Segundo o estudo do Dieese, no ano passado 31% dos empregados rurais estavam em lavoura temporária – as chamadas lavouras brancas, observa Júnior, como soja, milho e algodão. Outros 22% trabalhavam com produção mista (lavoura e pecuária) e 16% em lavoura permanente (café, fruticultura). “Quase todas essas atividades econômicas são temporárias, mais curtas. Pecuária é uma das únicas atividades que você tem praticamente o ano todo.”

Tudo de bom

Ali em Várzea do Meio, região de Independência, interior do Ceará, a renda vem principalmente do “queijinho”, conta o agricultor familiar Antônio Florêncio da Silva Melo. Trabalha em uma propriedade do pai, que fica ao lado, e mora na casinha que ele mesmo construiu. “A gente trabalha de tudo um pouco. Criação de gado, porquinho, queijo, caprino, ovino”, conta Antônio, que nunca pensou em sair de lá. “Nasci, me criei aqui e não saí daqui. Toda a vida eu gostei. Agricultura é tudo de bom. É o gosto.” Mas ele já viu muita gente tentar a sorte em outro lugar. “Meu irmão mesmo trabalha em Independência, no comércio”. Sair do lugar onde ele se criou, só a passeio. No máximo a Fortaleza, a 300 quilômetros.

Antônio acorda cedinho, tira o leite da vaca, leva para a mulher, Leila, fazer o queijo, vai pegar capim para a criação. “Tá seco, a forragem tá pouca”, comenta. “A situação não tá muito boa, mas a gente não pode chorar, porque se chorar aí que o bicho pega.” Todas as segundas-feiras, eles vão até Independência, a seis quilômetros dali, para vender queijo.

Com 38 anos, Antônio tem uma filha de 16 e um filhinho que completou 2 em novembro. A menina vai para a escola em Independência – caminha um quilômetro até a estrada, para pegar a condução. “Hoje tá tudo mais fácil. Tem carro pra levar, pra trazer. Eu andei muito de bicicleta.” Será que ela vai continuar o trabalho dos pais? “Eu nem sei lhe dizer. Está pensando em fazer… O que é mesmo?”, pergunta para Leila. “Ela está pensando em fazer Fisioterapia. Ela que tem de dizer o que quer. Só Deus sabe”, diz Antônio, que ia voltando do curral, onde cuidava de algumas crias, preocupado com o sol. “Se não tomar cuidado, morre os cabritos tudinho.”

Primeiro da família a tomar o rumo de São Paulo, José Ferreira, hoje com 55 anos, às vezes pensa em voltar para Bonito de Santa Fé, onde comprou um terreno e levantou uma casa – a mulher e os filhos querem ficar. “Ficou melhor demais. Se brincar, tá melhor que cidade grande. Ninguém trabalha mais na roça, é mais comércio, a maioria é empregado. Toda casa é com água encanada, com luz.”

Qualificação melhorou. Falta crédito

- PEDRO REVILLION/PALÁCIO PIRATINI/FOTOS PÚBLICAS

- Era da mecanização precariza contratos de trabalho

O secretário de Assalariados Rurais da Contag, Elias D’Ângelo Borges, vê algum avanço na área de qualificação, com os institutos técnicos e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), mas com defasagem. “Precisava estar funcionando há muito tempo”, critica. Na área de pesquisa, ele identifica uma deficiência. “As pesquisas e tecnologias desenvolvidas não chegam na agricultura familiar.” Uma questão relacionada é a do crédito. “Um problema disso não chegar é falta de assistência técnica. Ou não acessa (o crédito) ou aplica mal, por falta de assistência técnica.”

Para Elias, a saída de pessoas do campo, além da busca de outras oportunidades, deve-se à carência de políticas públicas. “O processo de mecanização também tira muita gente do campo, principalmente as mais qualificadas. Agricultura e pecuária têm menos demanda de mão de obra.”

Ele acredita que há um problema grave não só para o campo, mas para a sociedade brasileira. “A produção de alimentos vai ser afetada não só pelo êxodo rural, mas pelo que se produz.” Elias, durante toda a vida foi assalariado rural. Hoje, assentado da reforma agrária, é um pequeno proprietário em Morrinhos (GO), onde produz leite e grãos e cria pequenos animais.

Há ainda a questão do agenciamento e dos “gatos”. O trabalho rural mostra a coexistência de dois Brasis, observa Júnior, do Dieese. “Você tem setor de ponta funcionando, cadeias de alta tecnologia, e ao mesmo tempo tem esse Brasil arcaico. Quanto mais fiscaliza esse setor, mais encontra trabalho degradante.”

A realidade do trabalhador rural continua difícil, reforça Elias. “Mas ainda tem as pessoas que estão lá, persistem, lutam.”