Histórias do tempo em que o Ministério do Trabalho tinha voz

Walter Barelli e Almino Affonso lembram de uma área que já teve mais peso nas decisões de governo – e agora pode acabar. Um tinha 'carta branca' e outro era um dos três sempre ouvidos por João Goulart

Publicado 02/11/2018 - 10h03

São Paulo – Agora sob ameaça de extinção, o Ministério do Trabalho foi criado em 1930, pouco depois da chegada de Getúlio Vargas ao poder, e chegou a ser chamado de “ministério da revolução” por seu primeiro titular, Lindolfo Collor, com uma função declarada de intermediação de conflitos. Ao longo da história, com diversas denominações, a pasta adquiriu papel de protagonista nos governos, mas perdeu força política na medida em que a área econômica passou a ter mais influência nas decisões. Quem saberia dizer o nome do atual ministro sem recorrer ao Google?

Ministros em diferentes épocas, o economista Walter Barelli e o advogado Almino Affonso testemunham momentos em que, à frente do cargo, participaram de decisões importantes de governo. Almino permaneceu pouco tempo, de janeiro a junho de 1963, mas estava em um período crucial e conturbado do país, após o plebiscito que pôs fim ao improvisado parlamentarismo e restabeleceu poderes ao presidente João Goulart. Barelli ficou mais: de outubro de 1992 a maio de 1994, depois de outro período traumático, provocado pelo impeachment de Fernando Collor (neto de Lindolfo) – era a gestão do vice Itamar Franco.

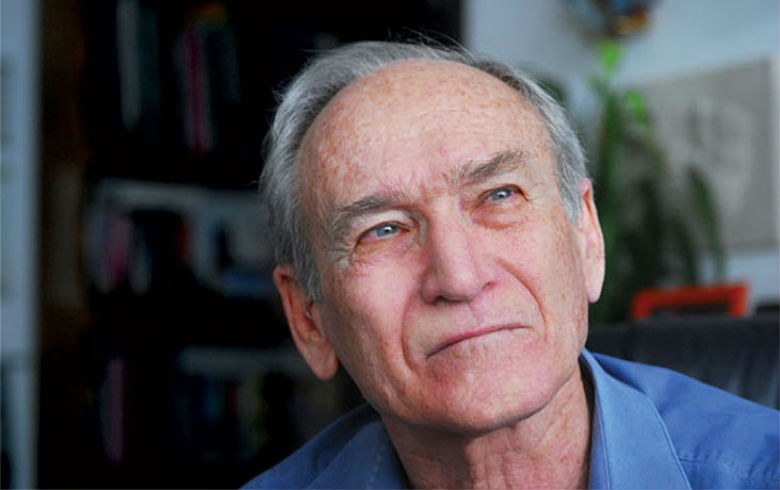

No caso do economista e diretor técnico do Dieese durante mais de 20 anos, sua gestão foi marcada pela defesa do estabelecimento do contrato coletivo, um esforço para dar novo perfil às relações de trabalho. “Fiz um repto pelas entidades para dizerem o que achavam do contrato coletivo, para pensar em uma nova estrutura do trabalho”, recorda Barelli, para quem a estrutura sindical original era marcada pelo autoritarismo e pelo atrelamento ao Estado.

O começo teve dificuldades, por assim dizer, de ordem prática. “O Ministério do Trabalho tinha sido praticamente destruído pelo (governo) Collor”, recorda Barelli, falando até em “papéis queimados” e necessidade de uma verdadeira reconstituição da estrutura. “Pegamos terra arrasada”, diz. De positivo, atesta ter sido bem recebido por João Mellão Neto, ministro nos seis meses anteriores ao processo de impeachment, em outubro de 1992.

O ex-ministro, que recentemente completou 80 anos, conta ter recebido “poucas respostas” acerca do contrato coletivo. Ele chegou a organizar um fórum nacional sobre o tema. “Itamar deu carta branca”, lembra Barelli, indicado por um grupo de partidos. “Ele era muito inteligente no jogo político.”

O fórum foi um momento importante daquele período, quando a CLT estava completando 50 anos. “Tudo o que está dividido hoje estava junto lá. Anamatra, centrais, confederações patronais, Ministério Público do Trabalho, OAB, PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais, formado no final dos anos 1980 por um grupo sem espaço na tradicional e conservadora Fiesp)… É importante que ele (o ex-presidente, que morreu em 2011) aceitou como proposta de governo.”

Bem diferente da época em que o ministério era visto com desconfiança pelos sindicatos. No período da ditadura, o então ministro Julio Barata, por exemplo, chegou a falar em intervenção nas entidades que contribuíssem com o Dieese, o instituto de pesquisas criado pelo movimento sindical em 1955. Em São Paulo, a delegacia regional (que hoje é chamada de Superintendência) não acatou a ordem de Brasília, mas em Minas Gerais houve perseguição aos sindicatos. Uma saída foi destinar as contribuições a um departamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que fazia os repasses para que o Dieese sobrevivesse.

Para Barelli, o Trabalho quase sempre foi visto como ministério “de segunda classe”, sem participar das mesas de decisão. “Passou a ser uma repartição da fiscalização”, acredita. Segundo ele, o país precisaria de um Ministério do Emprego. Em sua origem, a pasta foi criada como “mecanismo de controle”, avalia o ex-ministro. “Durante um tempo foi feudo do verdadeiro PTB, não o atual. As questões trabalhistas eram todas judicializadas. O ministério não tinha muito o que fazer.” O também ex-diretor do Dieese critica o projeto de “reforma” trabalhista aprovado pelo atual governo. “Esse projeto foi imposto. Alguns pontos modernizam a legislação, mas em outros tiram os sindicatos de tudo.”

Barelli mostra alguma decepção ao falar da 1ª Conferência Nacional dos Trabalho, que ele organizou, em março de 1994. Simultaneamente, as centrais marcaram greve contra o projeto econômico do governo. “Eu me considerava um grande aliado da CUT”, diz. O então presidente da Fiesp e líder em exercício da Confederação Nacional da Indústria, Mário Amato, disse que seria “mais fácil” fazer o evento no segundo semestre. Haveria, diz o ex-ministro, uma transição “para um período moderno”, sem ser “de choque”, como agora. Pouco tempo depois, ele deixou a pasta por considerar que, mesmo com apoio interno, seria difícil implementar as mudanças: “Não vai dar pra fazer nada”.

Comunismo e novo código

Em 1963, Almino Affonso era líder da bancada do PTB na Câmara, que apoiava o nome de Bocaiúva Cunha para o Ministério do Trabalho de Jango. Era um governo que tinha San Tiago Dantas, “uma das maiores figuras que eu conheci na vida, uma figura excepcional na história”, Celso Furtado, Hermes Lima, Teotônio Monteiro de Barros, José Ermírio de Moraes, João Mangabeira. Depois de uma breve experiência de regime parlamentarista – “solução” encontrada para possibilitar a posse do então vice, João Goulart, depois da renúncia de Jânio Quadros, em 1961 –, o país tinha voltado ao presidencialismo em janeiro, em um clima de “conspiração permanente”, crise econômica, inflação alta, dívida externa, clima de Guerra Fria.

Alguns chamavam Goulart de comunista, algo que o ex-ministro contesta com quase desdém. “Era um um grande proprietário de terras, católico praticante”, diz. Já ele mesmo, recorda, chegou a ser chamado na mídia de “líder petebo-comuno-sindicalista”. Almino diz que era “uma pessoa com absoluto compromisso com as questões sociais, advogado de sindicatos, aluno de Cesarino Jr.” Havia uma situação que ele chama de “disjunção total”. De um lado, a Constituição de 1946, que havia consagrado o direito de greve, mas ainda não regulamentado. De outro, um decreto do período Gaspar Dutra que era “o anti-greve, literalmente”.

Ele testemunha o peso que a pasta tinha no governo. “João Goulart adotou uma norma de conduta sobre decisões de instância de governo: San Tiago (Fazenda), Celso (Furtado, Planejamento) e eu (Trabalho).

“Logo que cheguei, propus um seminário com dirigentes sindicais, empregadores, professores do Direito do Trabalho e Justiça do Trabalho. Qual era o objetivo? Que proposições cabia mudar, alterar, cortar, acrescentar. Atualizar (a CLT). Na reforma trabalhista atual não houve debate.” Na época, conforme recorda Almino, o presidente pediu ao jurista Evaristo de Moraes que escrevesse o anteprojeto de um novo código do trabalho. Esse anteprojeto existe. Chegou a ser publicado no Diário Oficial, em abril de 1963.

Foi o tempo dos chamados pactos intersindicais, como o PUA (Pacto de Unidade e Ação), sempre criticado pela mídia tradicional, que em tempos de Guerra Fria era visto como de inspiração soviética. “Nunca soube se na União Soviética havia algo parecido… Dei apoio integral a essa forma de atuar”, diz Almino, lembrando ainda daquela que ficou conhecida como a Greve dos 700 mil, em 1963, em São Paulo, reprimida com violência pelo governo estadual.

Um episódio bastante lembrado durante sua gestão foi a demissão do comandante Paulo Mello Bastos, do Sindicato Nacional dos Aeronautas – e um dos dirigentes do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, dissolvido após 1964. Trabalhadores do setor entraram em greve, com adesão de outras categorias. O ministro divulgou nota em que falava, basicamente, que a lei deveria ser cumprida – e a dispensa de Bastos pela Varig era ilegal, porque ele tinha direito a estabilidade.

“João Goulart volta do Nordeste, e me chama na casa dele, nada agradado com minha nota”, recorda Almino, que na conversa acaba pedindo demissão. “Que diálogo eu poderia manter com os dirigentes sindicais?”, questiona. Jango se aborrece: Tu sais de herói, e eu, como fico?.

A história termina com um telefonema de Goulart para o presidente da Varig, Ruben Berta: Ô, alemão, tu está querendo tumultuar o meu governo?. Quem lembra da frase é o próprio Almino. “É um dos episódios mais lindos da minha vida”, diz. “O Jango foi muito maior do que este país pôde reconhecer.”

Outro episódio foi o da ameaça de greve dos funcionários públicos, que queriam aumento salarial. O governo Jango estava em negociação com os Estados Unidos para escalonamento da dívida brasileira. “Uma greve prejudicaria as negociações.” Havia um esforço para conter a inflação.

Consultados pelo presidente, San Tiago Dantas, Celso Furtado e Almino Affonso fizeram ponderações apontando as dificuldades. O governo oferecera 40%, os servidores queriam 80%. Estavam nesse dilema, quando, após a saída do presidente, San Tiago, lembra Almino, convidou para um café. Foram os três a pé, do Palácio do Planalto para o Ministério da Fazenda. E lá viram, na televisão, espantados, Jango afirmando que autorizara os líderes do governo a acertar um aumento de 70%.

No dia seguinte, o secretário de imprensado governo, Raul Ryff, telefona para avisar Almino que Jango queria conversar. O presidente diz que o jornalista se equivocou, porque ele não autorizara o reajuste, apenas havia pedido que o ministro da Justiça, Abelardo Jurema, analisasse a hipótese. E fez isso também com o objetivo de desarticular a greve, que seria “um desastre político”, às vésperas da viagem de San Tiago Dantas a Washington, para a renegociação da dívida brasileira. A conversa prossegue, e mais adiante Jango pergunta a Almino: Tu jogas baralho?. Ante a resposta negativa, explica: Pois é, o meu lance no fundo foi um blefe.

Em tempo: o atual ministro chama-se Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello. Tem 68 anos, é advogado e fez carreira como magistrado no Judiciário trabalhista. Tomou posse em 10 de julho.

Agora, especula-se o nome do ministro do futuro governo. Um dos nomes é o do ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Faria sentido: Gandra é voz minoritária na Casa, mas foi um dos entusiastas do projeto de “reforma” trabalhista. Isso se houver Ministério do Trabalho, que pode ser extinto a partir de 2019.