Sentença do Brasil pelo Araguaia completa 10 anos. ‘Já não tenho esperança de enterrar ninguém’

As histórias de cinco mulheres que ainda esperam o cumprimento da sentença por um país já condenado, mas que tenta “esquecer”

Publicado 10/12/2020 - 07h37

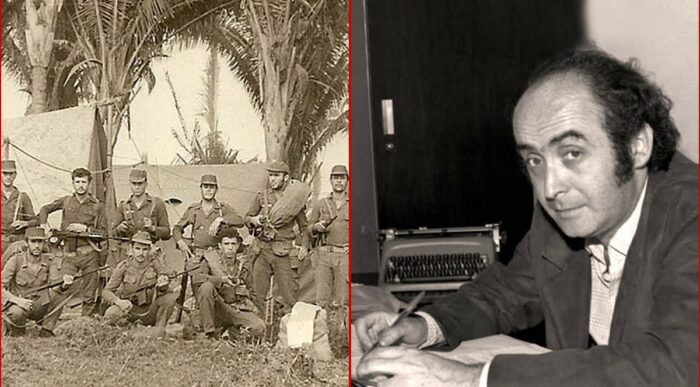

São Paulo – Em 19 de fevereiro de 1982, ainda durante a ditadura, mas em período de “abertura” política, 22 familiares de 25 desaparecidos da Guerrilha do Araguaia abriram ação contra o Estado brasileiro. Pediam informações sobre as vítimas e suas sepulturas. Após intermináveis idas e vindas, em junho de 2003, a 1ª Vara Federal do Distrito Federal julgou a ação procedente, o que não significou mudança de postura pelo Estado. Sem prosperar no Brasil, o caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja sentença completou 10 anos em 24 de novembro. Ontem (9) à noite, alguns personagens dessa história se reuniram para lembrar do julgamento na Costa Rica. Até agora, as determinações da Corte não foram cumpridas.

Em grande medida, isso acontece porque meses antes, em 29 de abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou contra a revisão da chamada Lei da Anistia (Lei 6.683, de 1979). Ao julgar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153, o STF rejeitou – por 7 a 2 – pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Há embargos contra a decisão até hoje esperando análise. E, desde 2014, outra ADPF (320), do Psol, pedindo que Brasil cumpra a sentença. O relator é o atual presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Ele chegou ao Supremo em 2011, no ano seguinte ao julgamento sobre a anistia.

“STF anistiou torturadores”

“Quem anistiou os torturadores foi o STF. Com a participação, evidentemente, do Estado brasileiro. Nem a ditadura teve essa coragem”, afirma Suzana Lisboa, ex-integrante da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Militante no movimento estudantil, ela entrou para a clandestinidade com o marido, Luiz Eurico Lisboa. Ele foi torturado e morto em 1972 – e enterrado como indigente.

Assim como as demais, ela criticou a ação, ou omissão, do Estado tanto na investigação como na responsabilização por violações de direitos humanos durante a ditadura. Mesmo a Comissão Nacional da Verdade, segundo Suzana, “avançou em pouquíssimos casos pontuais”. A ativista participou de live transmitida na página do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (Caaf), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com mediação do professor Bruno Boti Bernardi. O evento terá uma segunda parte na noite desta quinta-feira (10).

Caravana em 1980

Diretora do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, Victoria Grabois perdeu três familiares no Araguaia: pai (Maurício), irmão (André) e o primeiro marido (Gilberto). Ficou na clandestinidade, dentro do Brasil, de 1964 ao início de 1980. Em outubro daquele ano, um grupo de familiares faria uma caravana pela região da guerrilha no Araguaia. Victoria estava entre eles.

“Nós éramos acompanhados (pelos militares). Entramos na Transamazônica e nas vicinais, e eles ficavam escondidos. Foi muito tenso”, recorda. Lá, ela conheceu um “bate-pau” que descreveu como levou o Exército para encontrar e matar seu pai.

Daquele grupo fazia parte Paulo Fonteles, representando a OAB. Em livro publicado em 2017 (Paulo Fonteles – Sem ponto final), Ismael Machado conta um pouco daquela caravana e lembra que a viagem de 1980 deixou uma vítima. “Pedro Jeep, morador que havia se prontificado a falar, apareceu morto na estrada de São Domingos para Marabá”, escreveu. O próprio Fonteles foi assassinado poucos anos depois, em junho de 1987.

Tortura psicológica

“Nunca fui presa, nunca fui pro pau de arara, mas fui torturada psicologicamente”, diz Victoria, sobre a dificuldade de avançar no terreno dos crimes da ditadura. “Todos esses governos civis estão na dívida conosco e com a sociedade brasileira. O Brasil é o pais mais atrasado da América Latina em todos os sentidos, nas buscas, na Comissão da Verdade.”

Ela relaciona a violência de ontem à de hoje, lembrando que neste ano já morreram 12 crianças no Rio, vítimas de “balas perdidas”. “Já não tenho mais esperança de enterrar ninguém, mas espero que a gente consiga daqui a quatro anos ter um governo minimamente democrático”, acrescenta Victoria, provavelmente se referindo às eleições presidenciais de 2022.

Política do silêncio

Crimeia Almeida deixou a guerrilha em 1972, por estar grávida. Presa no final daquele ano, não escapou das torturas no DOi-Codi em São Paulo. Ela destacou dois pontos não cumpridos pelos sucessivos governos pós-ditadura: responsabilização penal dos agentes do Estado e a entrega dos restos mortais.

Laura Petit lembrou que além das dezenas de guerrilheiros mortos, há um numero desconhecido de camponeses que desapareceram no Araguaia. “Gostaríamos realmente de receber os restos mortais… As nossas mães já faleceram e nós estamos aqui levando essa luta iniciada por 22 mães”, diz Laura, lembrando do processo inicial, de 1982. Só duas delas estão vivas. “A política do silêncio está vigorando até hoje. O corpo identificado é a prova do crime. É o negacionismo da história que está em prática hoje.”

Feridas abertas

Ela contesta quem diz que a Lei da Anistia, ratificada pelo STF, representou uma “pacificação” política. “As feridas estão abertas”, diz. E afirma que familiares das vítimas do Araguaia foram “constrangidos pela segurança” durante a audiência no Supremo. Isso porque vestiam camisetas (que não puderam usar no recinto) nas quais se lia “A única luta que se perde é a que se abandona”. A mesma camiseta cujos dizeres, meses depois, um juiz da Corte Interamericana pediu para que fossem lidos em voz alta.

“O essencial não foi cumprido”, afirma Beatriz Galli, diretora do Programa Brasil do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil), que trabalhou no caso. Ela cita algumas determinações da sentença da Corte: conduzir eficazmente a investigação penal dos fatos, averiguar responsabilidades, dar sanções, comandar esforços para determinar os paradeiros dos desaparecidos, oferecer tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico aos familiares, organizar um ato público de reconhecimento.

A situação se agrava no governo atual, acrescenta, com esvaziamento e “desmonte progressivo” dos órgãos do setor. E até recebendo um militar envolvido em denúncias. Assim, o país “nega o direito à memória è a verdade” e mantém suas dívidas com as vítimas e seus familiares.

“Sobrevivi para contar”

Durante o encontro virtual, as participantes fizeram duas homenagens. A Maria Augusta Capistrano, ex-líder comunista, que morreu terça-feira (8), aos 102 anos. E à ativista Margarida Genevois, que aos 97 anos fez questão de ir votar nas recentes eleições municipais.

Laura perdeu três irmãos no Araguaia: Jaime, Lúcia e Lúcio. Contou que, certa vez, se chocou quando um estudante perguntou por que ela também não foi à guerrilha. “Eu não fui, mas sobrevivi para contar a história dos que foram.”