Familiares das vítimas de Paraisópolis temem futuro da PM sob comando bolsonarista

Governador eleito Tarcisio de Freitas anunciou bolsonarista para o comando da Segurança Pública e já sinalizou para retirada de câmeras de uniformes de PMs. Movimentos populares ainda lutam por justiça

Publicado 02/12/2022 - 06h24

São Paulo – “Quando meu filho foi morto, me falaram muito que a morte dele era uma questão política”, diz a pesquisadora Maria Cristina Quirino, de 43 anos, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ela é mãe de Denys Henrique Quirino da SIlva, de 16 anos, um dos nove jovens mortos no Massacre de Paraisópolis, após truculenta ação da Polícia Militar. Os crimes ocorreram em 1º de dezembro de 2019, no Baile Funk da DZ7, na comunidade da zona sul da capital paulista.

Mas para Maria Cristina, apesar de ter sido diretamente atingida pelo caso, inicialmente soou confusa essa interpretação. O sentido viria pouco depois, quando foi forçada, após o assassinato do filho, a fazer da luta por verdade, memória e justiça parte de sua vida.

“Porque meu filho não era governador, presidente, nunca foi prefeito. E como poderia ser? Ele era uma criança”, comenta Maria Cristina. “Mas aí eu fui entender a questão política, quem está por trás dela e quem deu o aval para a ação da polícia”, explica a mãe de Denys. Além de Denys, a violência policial interrompeu naquele dia o futuro para Gustavo, Dennys Guilherme, Marcos Paulo, Luara, Gabriel, Eduardo e Bruno, que tinham de 14 a 23 anos.

Na época do crime, em 1º de dezembro de 2019, a PM atendia ao comando do então governador de São Paulo João Doria. O agora ex-tucano, eleito um ano antes com o discurso de que a polícia iria “atirar para matar”, dava continuidade ao sétimo mandato seguido do partido no estado manchado também por outros massacres. A hegemonia da sigla só teve fim nas eleições deste ano, pela primeira vez, em 28 anos.

Desconfiança sobre Tarcísio

Essa transição, contudo, reserva apenas uma mudança partidária no comando de São Paulo, na avaliação de Maria Cristina. E, sem nenhum relativismo aos governos do PSDB, ela é vista com ainda mais temor dado o alinhamento do futuro governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), um conhecido defensor da letalidade policial. “Medo, pânico”, diz a mãe de Denys sobre o futuro mandatário.

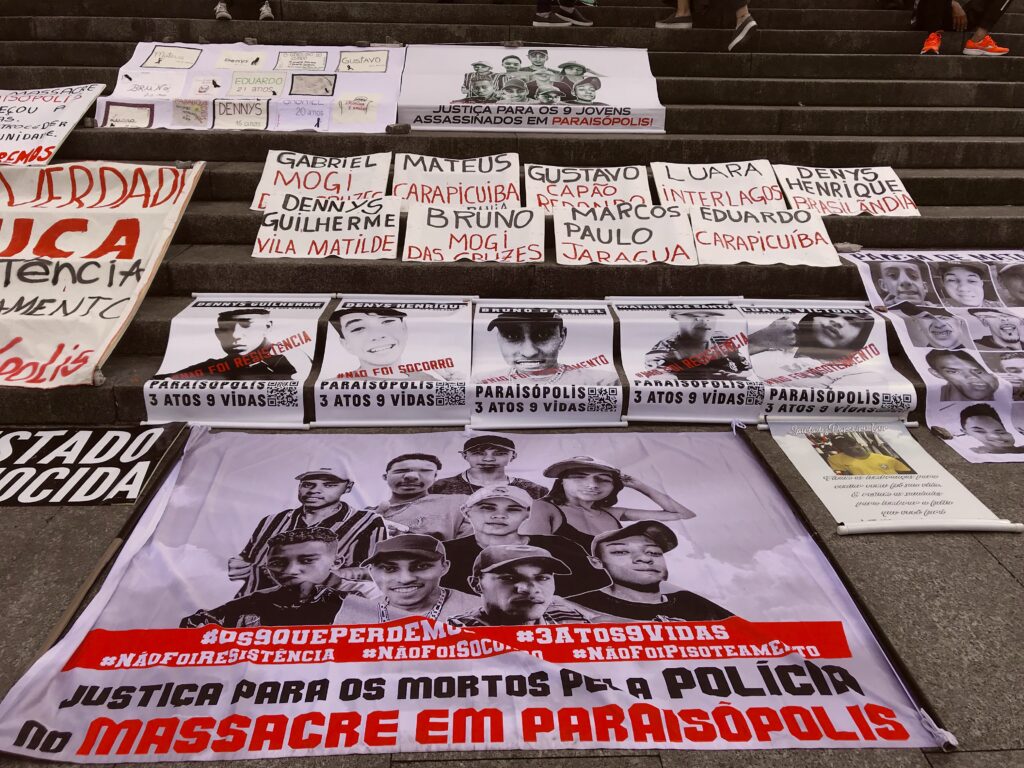

O receio com a gestão do republicano é generalizado entre os familiares das nove vítimas do Massacre de Paraisópolis e os movimentos sociais que se reuniram nesta quinta-feira (1º) na Praça da Sé, na região central da capital paulista, para um ato em memória e por justiça aos jovens. Às vésperas do dia que marcou três anos desde que eles foram mortos pela ação da PM, a equipe de transição de Tarcísio anunciou, na quarta-feira (30), o deputado capitão Guilherme Derrite (PL-SP) como futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Ligado ao que chamam de “ala mais ideológica” do bolsonarismo, Derrite foi oficial por 17 anos da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), a tropa de elite da PM que mais mata em São Paulo. Poucos dias após a tragédia na segunda maior favela da cidade, o parlamentar chegou a afirmar, numa entrevista à Rádio Câmara, que seria um “grande absurdo” considerar o que ocorreu em Paraisópolis como um “massacre orquestrado”.

Bolsonarismo na segurança

Para a professora de geografia Luana de Oliveira, mestranda em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e ativista do coletivo Periferia Segue Sangrando e da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, a escolha de Derrite para a pasta não é apenas um aceno ao padrinho político de Tarcísio, mas à violência policial. “O temor é imenso e gigante”, confessa Luana. Ela lembra que o futuro governador ainda afirmou em campanha que iria “reavaliar” o programa estadual Olho Vivo, – que prevê a instalação de câmeras nos uniformes de policiais militares. Motivada pelo episódio de Paraisópolis, a instalação das câmeras é tida como única medida positiva do governo Doria/Rodrigo Gracia.

“É muita preocupação, porque se a política de morte já existia, e agora, como vai ser? A gente não sabe nem o que esperar e muito menos esperar um diálogo. Existem governos que, por mais violentos que sejam, a gente propõe um diálogo, nós vamos para o enfrentamento e dialogamos. Nós já temos pelo menos aí um histórico de que esse governo, esses governantes com quem esse governador simpatiza, não são do diálogo. Não estão dispostos a dialogar”, critica.

Maria Cristina completa que a retirada das câmeras das fardas seriam uma “afronta à dor e luta” dos familiares. Anunciado ainda 2017 pelo então governador Geraldo Alckmin, na época do PSDB, o projeto ganhou ainda mais força após o massacre de Paraisópolis. Após sua implantação, há um ano, dados oficiais também indicam que o equipamento vem contribuindo para a redução da violência cometida por e contra policiais. “É desumano fazer isso (tirar as câmeras) porque eles estão querendo dar aval, continuar com o aval da policia matando”, adverte a mãe de Denys.

Fôlego no sufoco

O ato nesta quinta abriu, contudo, um espaço para os movimentos articularem formas de resistência. De acordo com a codeputada estadual eleita pelo movimento Pretas do Psol, Ana Laura Oliveira, será preciso muita organização popular para fazer o enfrentamento necessário.

“A forma de pensar segurança pública é algo muito errado no Brasil porque ela tem um perfil específico de suspeito, que é o preto, pobre, periférico. E aqui a gente não vai ter uma melhoria, vamos poder ver coisas piores, porque o que o Tarcísio quer fazer aqui em São Paulo é trazer seu reduto de bolsonarista, trazer tudo o que tem de pior na polícia. E a polícia é um braço do Estado”, afirma a também coordenadora da Rede Emancipa em São Paulo, poeta e cantora.

As mães das vítimas do massacre temem ainda uma atuação do Estado para que o caso de Paraisópolis fique impune. Ao todo, eram 38 policiais envolvidos na operação, conforme apontou a própria Secretaria de Segurança Pública após estourar o caso. A corporação, porém, acabou afastando 31 agentes, todos do 16º Batalhão Metropolitano (BPM/M). Em julho de 2021, o Ministério Público de São Paulo denunciou 13 policiais militares por envolvimento no massacre.

Audiência em julho de 2023

Segundo o MP, 12 são réus por homicídio com dolo eventual – quando se assume o risco de matar. Com os agravantes de motivo fútil e emprego de meio cruel com a participação de mais de um agente no crime. Um 13º PM também foi denunciado por expor pessoas a perigo mediante o uso de bombas e morteiro. Já sobre os outros 17 policiais, a Promotoria pediu o arquivamento do inquérito. Tanto as 12 denúncias como o pedido foram acatados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Até o momento, todos os acusados respondem ao processo em liberdade. A primeira audiência do caso, de instrução, está marcada para o próximo ano, em 25 de julho. “A nossa expectativa é que o juiz acate a tese do Ministério Público e remeta o caso pro Tribunal do Júri”, afere o advogado e professor de direito Dimitri Sales, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo (Condepe). Há, contudo, uma expectativa anterior, segundo ele, de que o Estado puna efetivamente todos os 31 policiais envolvidos.

De acordo com Sales, essa responsabilização só não foi possível porque a Corregedoria da PM precisa ainda apresentar o resultado de suas apurações. O presidente do Condepe afirma que, nos últimos três anos, foram enviados ofícios ao órgão que nunca foram respondidos ao Condepe.

Peregrinação por justiça

“A conclusão primeira da Corregedoria foi de que os policiais não haviam praticado nenhum crime, nenhum desvio funcional. Isso, na verdade, legitimava as condutas de violência e uma conduta que a gente precisa dizer o tempo todo: os policiais armaram para que houvesse aquele ataque resultando na morte das nossas pessoas. E a Secretaria da Segurança não puniu nenhum desses policiais até hoje. Administrativamente eles ainda estão respaldados pela Corregedoria”, contesta o presidente do Condepe.

Apesar da morosidade do processo, a aposentada Alvina Fagundes Silva, de 69 anos, avó de Marcos Paulo Oliveira dos Santos, morto aos 16 no massacre, diz estar confiante na condenação dos PMs acusados. “Eu quero que eles (policiais) paguem para não fazer com outros jovens o que eles fizeram com os nossos. Porque se eles fizerem e não acontecer, eles farão com outros jovens. E não era pra eles terem feito aquilo. Eles (jovens) estavam ali se divertindo, não estavam roubando, não estavam fazendo nada para eles terem feito o que fizeram, a maldade que eles fizeram”, lamemta a aposentada.

A ‘Neguinha’ de Paulo, como ambos se chamavam, diz ter perdido mais do que um neto, mas um companheiro muito carinhoso criado por ela desde os 3 anos e 3 meses. “Eles (PMs) arrancaram um pedaço de cada um de nós. Eles não tiraram nossos filhos, eles tiraram um pedaço de cada um de nós. As mães aqui tudo eles tiraram (um pedaço)”.

A busca pela verdade

Quando o massacre completou dois anos, O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, da Universidade Federal de São Paulo (Caaf/Unifesp) pôde atestar por meio de áudios da comunicação da PM, laudos periciais e imagens locais que não houve resistência, pisoteamento e socorro, como apresentado pela polícia. Ao contrário, o relatório que inclui o filme Paraisópolis: 3 atos, 9 vidas identificou, por exemplo, que os nove jovens já chegaram mortos ao hospital. Antes, esperaram 34 minutos até que fossem resgatados.

O material também desconstrói a versão dos PMs sobre um suposto pedido de socorro das vítimas quando já estavam desfalecidas no chão e ao dizer que eles foram cercados, o que impediu os primeiros socorros. Outros pontos analisados pelo Caaf também corroboram a investigação da Polícia Civil, de que os policiais militares encurralaram as pessoas, agredindo e lançando spray de pimenta e bomba de gás.

Assim como os laudos dos corpos indicaram que oito das nove vítimas faleceram por asfixia por sufocação indireta. A nona vítima, Mateus dos Santos Costa, 23 anos, morreu por traumatismo raquimedular, que poderia estar associado à compressão ou uma pancada. Mas nenhum deles por pisoteamento, como alega a PM.

“Quando eu fui buscar o corpo, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ver todos os detalhes, porque eu vi meu irmão morto”, lembra a professora Vanini Cristiane Siqueira, de 42 anos, irmã de consideração e madrinha de Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos. No Instituto Médico Legal (IML), Vanini reconheceu o irmão pelo rosto por ter sido impedida de abrir o saco que cobria o corpo. Mesmo assim, ela conseguiu abaixar a cobertura e notar que não havia marcas de pisoteamento, apenas de cassetetes.

Massacre de Paraisópolis: policiais provocaram tumulto que matou nove jovens

“Um pessoa pisoteada, do jeito que ele caiu, teria esmagado o rosto e não estava. (…) Ali foi pra mim foi tudo programado o que eles (policiais) fizeram”, aponta a professora. Bruno havia ido ao baile para comemorar o aniversário de 22 anos junto com o vizinho de bairro em Mogi das Cruzes, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, também morto no massacre.

“O que os meninos fizeram, eles roubaram? eles mataram? E nem se eles tivessem feito isso, no nosso país existe pena de morte. Agora, o que que eles fizeram? Eles estavam dançando, curtindo”, frisa.

“Quer dizer que um carnaval que pode ter, um show ao ar livre também, agora por ser na periferia não? E o direito de ir e vir, que está na Constituição, cadê esse direito? Esse direito eles não tiveram, eles não tiveram o direito de defesa. Eles não tiveram direito nenhum de se defender. E quem fez isso com eles continua aí. Vivendo na sua vida tranquilamente, recebendo os seus salários e nós estamos mortos por dentro. Todo dia eu me pergunto qual crime meu irmão praticou? Qual é o crime? Gostar de funk? Por que esse preconceito?”, questiona Vanini.

A dor da saudade

No próximo dia 27, Dennys Guilherme dos Santos Franca completaria 20 anos, não fosse a ação da PM que o impediu de chegar aos 17. Em datas assim, sua mãe, Adriana Regina dos Santos, de 50 anos, cansa de ver os dias amanhecendo, sem conseguir dormir. “Demorou para minha ficha cair, mas agora eu tenho certeza que meu filho não volta mais e isso dói demais”, se emociona ao relatar.

Na “luta árdua” por justiça, como descreve, mais difícil que passar as noites em claro é sentir todos os dias a dor da saudade e ter que expô-la aos mesmo tempo em que não se sente ouvida. Do filho trabalhador, estudioso e sonhador, que ajudava em casa com o irmão mais novo e os sobrinhos, e não reclamava de ir ao mercado quantas vezes a mãe pedisse, ela lamenta o abraço que não pode mais dar e a voz que já não consegue ouvir.

Com o filho, ela também enterrou a confiança que tinha na polícia. A mesma instituição que, anos antes, ensinou ao filho que, “em momento de dificuldade que tiver polícia por perto fica atrás dela”, repete Adriana. “Eu falava isso para o meu filho. E aí a polícia mata meu filho assim, quando ela deveria proteger. E pior, matou porque quis. Eles decidiram ir lá e matar. (…) Meu filho não teve direito de votar. Eu nunca vou saber como meu filho ficaria quando começasse a crescer os bigodinhos porque meu filho não teve tempo pra isso. As pessoas que tiraram a vida dele eram pessoas adultas. Pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E tiraram a vida de uma criança, meu filho era uma criança”, aflige-se a mãe.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

A RBA procurou pela Secretaria de Segurança Pública para questionar sobre as queixas do Condepe em relação à Corregedoria da PM e também pedir informações sobre o andamento do caso e a situação dos policiais envolvidos. Mas, até o fechamento desta matéria, na manhã de sexta-feira (2), a pasta não havia respondido. No início da tarde, a secretaria afirmou em mensagem que “todas as circunstâncias relativas aos fatos foram investigadas por meio de inquéritos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela PM”.

O comunicado sugere que pedidos de informações sejam obtidas junto ao Judiciário e assegura: “Com relação aos policiais envolvidos, eles respondem a processo criminal e aguardam a decisão da Justiça”.

A Polícia Militar, embora subordinada à SSP, afirmou em nota complementar que o Inquérito Policial Militar aindsa continua, “dentro do sigilo e prazo legais preceituados”. A PM observa ainda que os acontecimentos exigem “a retirada dos envolvidos do serviço operacional, como medida preventiva para o andamento regular do processo, sendo que os agentes são alocados em setores administrativos”.