Dito e Feito

Sirio Possenti escreve sobre aspectos políticos e sociais da linguagem

Publicado 12/05/2019 - 13h44

Dito e feito

Os palavrões e a obsessão de Olavo de Carvalho

Os palavrões agora (agora mesmo!) são uma arma política. Tradicionalmente, esses termos eram de uso restrito, ocorrendo basicamente no interior de grupos – predominantemente masculinos – e em situações preferencialmente privadas (os estádios eram a exceção).

Nos últimos tempos (não, não tenho estatísticas), o palavrão se tornou mais livre. O “pentelho” tornado usual em um programa de TV dos domingos à tarde talvez seja um dos principais fatos culturais recentes.

Um traço interessante da questão é que mudanças sociais alteram a avaliação dos palavrões. Alguns deixam o campo, com o tempo. Quem aí sabe que “babaca” já foi um palavrão e que se referia a um órgão da zona genital? (Segundo Souto Maior, Dicionário do palavrão e termos afins, é palavra de origem Tupi). E você sabia que há não muito tempo ninguém dizia “menstruação”?

Alguns dos melhores documentos sobre tal mudança cultural são piadas. Lá vão duas:

a) um menino de dois anos diz a seu a amiguinho na creche: – Ontem eu vi uma camisinha no pátio. – O que é pátio?, pergunta o outro. Explico (linguistas precisam explicar o óbvio: vivemos em uma cultura em que se sabe o que é uma camisinha antes de saber o que é pátio)

b) a avó diz à neta que a adora, que é linda etc., mas não gosta muito que ela diga constantemente duas palavras pouco finas. Uma é bacana e outra é nojenta. – Tá bom, vó, e quais são as palavras?, responde a neta (essa eu não vou explicar).

É de 1983 um livro (Falas masculinas, falas femininas; Brasilense). Um dos estudos nele publicados é de Nora Galli de’ Paresi: “as palavras tabus e a mulher” (especialista em eufemismos). Sua pergunta específica era sobre eventuais mudanças culturais posteriores à década de 1960 – período de grandes mudanças de valores, como sabem todos os que têm mais de 30 anos.

Um dos resultados da pesquisa foi que houve mudanças quantitativas e qualitativas. “De um ponto de vista quantitativo, as mulheres empregam um maior número de palavras tabus do que o faziam antes.” E, do ponto de vista qualitativo, “a diferença de comportamento na escolha dos termos desapareceu, sobretudo entre os jovens”. Mais: “Antes de 68, a maioria (dessas exclamações) só era empregada por homens (…). As mulheres apropriaram-se do vocabulário masculino” (p 67).

Outros estudos poderão mostrar outros resultados. O que interessa aqui não é esse, em especial, mas o fato de que ele ilustra a relação entre mudanças culturais e a queda de tabus.

Mas, neste domínio, o que mais chama atenção, ultimamente, é a abundância (êpa!) da palavra “cu” nas postagens de Olavo de Carvalho. Talvez só certos nomes populares da vulva sejam mais controlados do que esta palavra.

Tudo indica que, mais do que sintoma de mudança cultural, que é um tema para sociólogos e antropólogos, trata-se de um caso para psicanalistas, incluindo o traço agressivo das postagens nas quais o monossílabo comparece.

Se a fixação do Olavão fosse outra (mas pode ser que seja!), ele bem poderia abandonar os últimos escrúpulos e ir a um cartório para excluir o V de seu sobrenome. Carvalho!!!

DITO E FEITO

Língua de Camões uma ova!

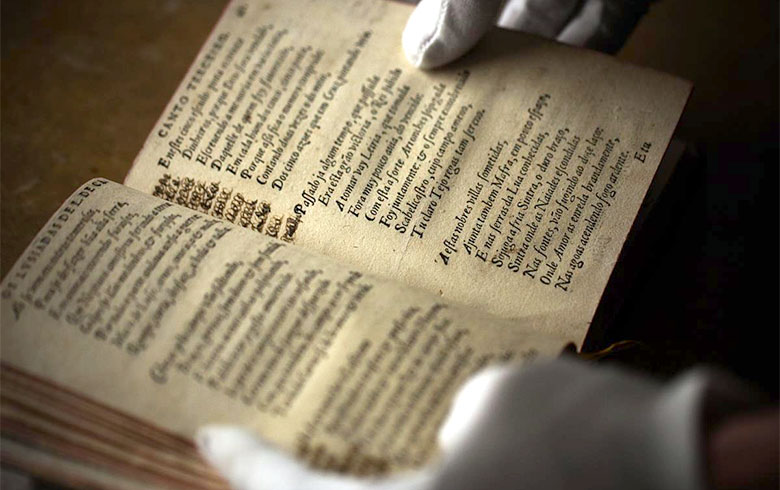

A “língua de Camões” sofreu mais mudanças em Portugal do que no Brasil, onde se preservam traços do português seiscentista

Uma das designações mais comuns daquela língua ideal que se acredita que todos deveriam falar é “Língua de Camões”. Esta forma de referir-se a uma língua imaginária (o dito português “culto / certo / correto”) indica duas coisas: que Camões seria uma espécie de fundador dela e que ele a criou segundo parâmetros que deveriam ser mantidos.

A “língua de Camões” é invocada sempre que alguém erra – ou seja, para dizer que estão pecando contra ela. Nunca é assim designada para elogiar um escritor que a siga ou um texto exemplar escrito segundo as mesmas normas.

Mas o que é a língua de Camões? Creio que ninguém pensa nos sonetos dele quando a invoca. Pensa-se sempre em Os Lusíadas:a uma língua monumento deveria corresponder uma obra monumental – e nada melhor que uma epopeia para dar forma a essa demanda.

De fato, nesse poema há construções majestosas, seja pela riqueza do léxico, seja pela sintaxe frequentemente ousada (Se sempre, em verso humilde, celebrado, Foi de mi vosso rio alegremente). Muitas passagens de Os Lusíadas não são só exemplos gramaticais, mas são também normas morais (Essas honras vãs, esse outro, melhor é merecê-los sem os ter do que tê-los sem os merecer). (Este traço faz lembrar o texto de Benveniste tratando da fórmula “Homo homini lupus”, em Problemas de Linguística Geral I).

Mas o poema também pode ser considerado um documento que informa sobre o português da época de Camões (fornece uma visão melhorada da “língua de Camões”). Independentemente de quanto o autor tenha “inventado” para produzir tal monumento em uma época na qual não havia ainda uma literatura “portuguesa” tão sólida e numerosa, o fato é que muitas das construções sintáticas e grafias indicam com certeza que era assim que falava a corte (e também o povo, em muitos casos provavelmente).

Vou me ater a dois ou três casos (todos os dados estão em textos reunidos em Objeto Língua, de Marcos Bagno, São Paulo: Parábola Editorial).

Primeiro, vai uma lista de palavras que hoje pensamos que são caipiras: antão, dereito, exprimentar, frauta, fruito, ingrês, menhã, mesturar, pruma [pluma], pubricar, rezão, saluço, simpres, treição, abastar, ajuntar, alembrar, alevantar, alimpar, amostrar, arrecear, arrenegar, assoprar (duas ou três delas sobrevivem com esta forma na dita língua culta, mas outro sentido – como “amostrar / assoprar”.

De todas estas formas, talvez a mais famosa está nos versos “Cesse tudo o que a Musa antiga canta / que outro valor mais alto se alevanta“.

Mas há outras construções no épico que levam a concluir que uma das teses correntes (que no Brasil estamos destruindo a língua) é grossa besteira. Refiro-me especialmente a duas: a próclise, hoje criticada, e proibida na escola (exceto se atraída por algum pronome ou palavra negativa), mas comum nos idos do século XVI, e na “língua de Camões” (e na língua do povo hoje, claro!).

Seguem os exemplos (da mesma fonte):… se pôs diante de Júpiter; lhe vá mostrar; lhe diz como eram gentes roubadoras; o Mouro… lhe prepara; malvado Mouro… lhe diz; Nós outros… te avisamos; porém eu… me detenho;…me respondeu; Nos deste; te contei; os esperem as ninfas (p. 142-3).

Mas antes da lista acima (que aparece no livro com dados contextuais mais completos), vem outra – com referências exatas – , que recito aqui, até para que possamos ler alguns versos de Camões, que muitos nunca leram, convenhamos:

Por estes vos darei um Nuno feio;

Da branca escuma os mares se mostravam;

A Aurora nasce, e o claro Sol se esconde;

Mais abaixo os menores se assentavam;

Onde a gente belígera se estende;

Tão brandamente os ventos os levavam;

A gente se alvoroça, e de alegria;

O Pado o sabe, o Lampetusa o sente;

O Capitão sublime os recebia;

Os fortes Lusitanos lhe tornavam;

Isto dizendo, o Mouro se tornou;

A noite se passou na lassa frota;

A gente nos batéis se concertava;

Eis os heróis o fogo se alevanta;

O coração dos Mouros de quebranta.

A tese geral, que apresento simplificadamente, em relação ao que ocorreu com o português é que a língua mudou muito mais em Portugal do que no Brasil. Aqui se conservam muitos traços do português seiscentista – como muitas vezes já se disse, mas antes de maneira esparsa. A língua mudou mais lá mais do que cá.

Estes fatos deveriam permitir um debate mais inteligente tanto sobre ensino de português na escola (porque condenar a próclise, por exemplo, especialmente em nome do português de Portugal?) quanto sobre política linguística: por que temos que acreditar que uma variante da língua é superior a outra? E por que acreditar que línguas decaem?

Dito e Feito

Os namoros de Bolsonaro e as limitações para as comparações com Lula

Falava-se bastante das metáforas de Lula (que, em geral, eram comparações, não metáforas). Agora estão falando dessas figuras nas falas de Bolsonaro.

A semelhança entre os dois estaria no apelo à sabedoria do homem comum, explicável seja pela origem popular de ambos, seja porque os dois buscariam uma aproximação com o povo.

A leitura do Dicionário Lula, de Ali Kamel, no entanto, mostrou, provavelmente contra sua expectativa, que Lula é um falante “sofisticado” – tanto pela capacidade de absorver termos técnicos e até “elegantes” (estruturante, transversalidade), quanto pelo numeroso léxico mobilizado em suas declarações.

- reprodução

- O ‘dicionário’ de Ali Kamel: efeito contrário ao pretendido pelo autor

(As biografias que Lula mostrou ter lido em recente entrevista, comparada à incapacidade de Moro de se lembrar de pelo menos uma é outro indício de algumas diferenças em favor de Lula – sem contar, claro, o livro de cabeceira do capitão).

Diferença radical entre Lula e Bolsonaro: no tópico em que Kamel fala de Lula “comunicador”, ele enumera os temas de que se valeu para suas “metáforas” (Kamel também erra).

Vai ser um pouco cansativo, mas tenho que dar a lista (com alguns exemplos).

São alusões à família, ao esporte, à morte (“a massa salarial é como se estivéssemos fazendo um cardiograma de um defunto”), à vida a dois, à doença, à agricultura, à vida familiar, ao futebol, ao amor materno, ao amor não correspondido (“é como um ex-marido que não quer que a mulher seja feliz”), à obrigação de mãe, aos desejos impossíveis, à religião, à manutenção de uma casa, ao transporte aéreo, à construção civil, ao orçamento doméstico, à prudência inata do ser humano (“É como pular na água para nadar. Ou você está preparado para atravessar, ou você não entra na água, ou você corre o risco de morrer afogado”), aos cuidados médicos, ao conformismo inato do ser humano, à música (“Ser presidente é como ser um maestro […]. Você não tem que saber tocar todos os instrumentos, você tem que entender de partitura, de música, de saber coordenar”), aos desastres naturais.

Sinceramente: variedade invejável! Os que só se lembram de “menas” deveriam ter vergonha na cara.

Já Bolsonaro, que se saiba, só faz comparações com casamento e namoro, ou seja, fica numa zona só. Talvez por influência do Olavão, que, no entanto, é mais explícito, e vai direto às vias de fato, de preferência com termos chulos e até heterodoxos, se considerarmos o discurso moralista do chefe sobre família.

Aliás, sobre família e questões conexas, ele produz raciocínios estranhos: há poucos dias, condenou os turistas que viriam ao Brasil para fazer sexo com gays, a pretexto de que aqui é família, mas em seguida lhes ofereceu as mulheres (como se pudesse dispor delas). Família ou turismo sexual?

Sua fixação mais constante, porém, é Rodrigo Maia, que ele está sempre namorando. Não sei se Maia lê as declarações, e o que pensa delas, já que nunca as comenta em público. Mas que são declarações estranhas para um machão, isso são!

Somadas estas falas repetidas à sua ojeriza aos gays e às avaliações comuns dos psicanalistas sobre esta fobia, mais seu amor às armas, a coisa fica bastante obscura.

dito e feito

Sobre Sergio Moro, ‘conge’ e indícios

Segundo Carlo Guinsburg (em Mitos, Emblemas, Sinais – São Paulo, Companhia das Letras), existem dois paradigmas para a obtenção de “conhecimento” (científico, pode-se acrescentar, eu acho): o galileano – hipotético-dedutivo, formal, experimental; e o indiciário – abdutivo, baseado em indícios, a partir dos quais se produzem hipóteses que depois serão testadas segundo os métodos consagrados.

A mais poderosa e impressionante característica dos métodos hipotético-dedutivos é a previsão. Ela tem duas caras: se os fatos que se conhecem geram outros fatos em certas condições, então, dadas essas condições, tais fatos acontecerão (exemplo, os eclipses: o jornal informa local e hora; você pode se postar no lugar adequado e vai ver exatamente o que os jornais disseram dias ou anos antes que você veria).

As aulas de física sobre bolas de bilhar ilustram a tese (as aulas são sempre sobre coisas assim, o que produz cabeças de bilhar – variantes das cabeças de planilha em economia, feliz expressão de Nassif, que descreve bem os economistas que hoje estão em alta, mas que conseguem explicar no máximo jogos simplíssimos).

Previsões espetaculares reforçam este modelo. As de Eisntein estão entre as mais impressionantes – embora as mais interessantes não possam ser reproduzidas: quem pode reproduzir um eclipse e seus efeitos (que consagraram a relatividade, por exemplo) ou um buraco negro (mostrado há alguns dias, proeza físico-matemática fantástica, que só não convence os olavetes)?

Mas nem tudo é assim, sustenta Guinsburg. Em outros campos, como a solução de crimes, a explicação dos sonhos (inconsciente), e mesmo a medicina e a filologia (acrescentaria a análise de erros de escrita ou de variantes da fala), as previsões não são casuais, mas também não são categóricas, são apenas prováveis.

Consideremos o caso “conge”, que fez de Moro objeto de riso. A forma nunca tinha sido ouvida – que eu saiba. Se você a ouve com ouvidos virgens, aqueles que doem diante de uma pronúncia “estranha”, você vai ver na palavra um tipo de fenômeno, digamos, o despreparo intelectual de Moro. (se esta é sua conclusão, é bom que ter outras evidências deste despreparo, por exemplo, ter lido As falácias de Moro, do Prof. Mance, disponível na Internet). Se você tem um ouvido um pouco mais “treinado” – ou seja, uma certa prática no tratamento das variantes linguísticas que ocorrem em uma sociedade, sua recepção de “conge” será outra. Será, pelo menos, dupla: uma é a do tipo que se tem diante da descoberta de um novo planeta (guardadas as proporções). Isto é, primeiro estranha-se sua ocorrência, depois se tenta explicar o fato.

Por mais que pareça estranho que alguém com aquele terno e aquela empáfia diga “conge”, pode-se (deve-se) tentar uma explicação para o caso no interior da gramática da língua portuguesa. E ela existe.

Fatos da língua deste tipo, ou seja, a coexistência de duas variantes (como “chácara / abóbora” e “chacra / abobra” – vide “chacrinha” e “abobrinha”), envolvem um fator interno – no caso, a eliminação da proparoxítona em favor da paroxítona, pela queda de uma vogal posterior à sílaba tônica (chama-se a isso de síncope), e um fator externo, social, no caso, um grau menor de letramento.

De certa forma, pode-se dizer que assim se pode fazer previsões probabilísticas: quanto mais intensa tiver sido a escolarização de alguém, menor é a probabilidade de ocorrência de síncopes (“utro” por “útero”, “musga” por “música” etc.). O inverso também é verdadeiro.

Uma fase da análise do fato linguístico pode considerar a forma sem saber quem a produziu. Testes de atitude mostram coisas interessantes. Quem leu Os crimes da rua Morgue sabe do que estou falando (a voz do gorila assassino foi atribuída sucessivamente a diversos estrangeiros). Se um professor rodar a fala de Moro numa aula de sociolinguística sem informar quem é o falante, a maioria dirá que é um novo rico pouco letrado, talvez um ganhador de loteria que pouco esteve na escola.

Previsões do mesmo tipo podem dizer respeito a outros fatos, desde que influenciados por fatores análogos: por exemplo, quando menor a escolarização, maior a probabilidade de grafias como “otro” (por “outro”) ou de “colxa” ou “couxa” por “coxa” e, alternativamente, maior a probabilidade de que ocorra “cocha” por “colcha”.

Se o “treinamento” for precário, você verá aqui o fim da língua etc. ou a falta de capricho do brasileiro, quando, na verdade, trata-se apenas de um indício de que o falante esteve pouco tempo na escola, provavelmente por ser pobre e “escolher” trabalhar desde cedo.

A forma “conge” causou espanto por duas razões: sendo palavra técnica (erudita) do campo jurídico (ninguém se refere à/ao cônjuge com esta palavra em outros domínios) e sendo o locutor um juiz de direito com doutorado e professor universitário, a expectativa é que a palavra seja proferida em sua forma conservadora. Mas não o foi.

Assim, “conge” é um duplo indício: da produtividade da síncope (não só a regra funcionou na história do português, como ainda funciona) e da precariedade da cultura “erudita” de Moro.

Moro parece ser o tipo de leitor que não vê as palavras. Por isso ele fala “conge”, como se não tivesse tido longa vida escolar e uma prática com textos ainda mais longa. Os que adoram uma certa gíria “universitária” são um pouco assim: muita gente nunca lê “isso se trata” e “tratam-se de problemas…”, mas escreve estas formas numa boa, como se a escrita fosse uma secreção. Ou nunca leram que “Bakhtin traz”, mas “trazem” Bakhtin. Ou leem que um autor “postula / propõe / sugere / defende”, mas escrevem e falam que ele “coloca”. É uma falta de consideração com o significante!

O que fazer no caso “conge”? Rir do Moro, evidentemente (Bergson explica). Considerar a hipótese de que a síncope se aplica mesmo que o falante seja “culto” é uma hipótese a ser considerada (as coisas começam algum lugar, afinal). Mas é mais provável que Moro não seja um tipo letrado. É um pequeno técnico do campo jurídico, que revela suas lacunas intelectuais muito rapidamente: é que não só nos deu “conge”, como chamou as “rusgas” de “rugas”, sem contar “sobre” por “sob” e “vim” por “vier” (estes casos são diferentes, o que mostra que Moro não é homem de um indício só).

dito e feito

‘Tchutchuca’ é a palavra que denuncia o lado cruel da reforma da Previdência

Zeca Dirceu (e) disse ao ministro Guedes que ele é tigrão com os pobres (resumindo) e tchutchuca com os ricos (simplificando)

Logo depois de o deputado Zeca Dirceu ter dito ao ministro Paulo Guedes que ele é tigrão com os pobres (resumindo) e tchutchuca com os ricos (simplificando), as redes se encheram de comentários.

Guedes deu uma de tigrão e respondeu que tchutchuca é a mãe, a avó.

Rolou de tudo nas redes: buscas da origem das expressões, debates sobre se proferir tais palavras naquele ambiente (mas que ambiente, meu!) poderia ser considerado quebra de decoro, o escambau.

Houve tentativas “psicanalíticas” de análise, invocando um traço machista de Guedes, que se ofendeu por ter sido considerado “mulherzinha” (um sentido mais ou menos próximo de tchutchuca). No rap que deu origem à circulação desta palavra, cujo refrão é “Tchutchuca, vem aqui pro teu tigrão – vou te jogar na cama e te dar muita pressão”, a palavra se refere obviamente a uma mulher. Mas Guedes não reagiu mal por ser chamando de tigrão (não disse “tigrão é teu pai, é teu avô”).

Fiz pequena pesquisa na internet (confesso, envergonhado: não sabia nada sobre essa música nem sobre o Bonde do Tigrão). Li que o compositor se inspirou na estampa de uma sunga com o desenho de um tigre para criar o nome (essa sunga esconderia o que faz do “eu lírico” um Tigrão!).

Li que a banda “enfileirou sucessos nas rádios e nas festas ao redor do país, ajudando a popularizar termos até então desconhecidos fora das comunidades cariocas e dos bailes funk daquela cidade, tais como Tchu Tchuca, Caçador de Tchutchuquinha e Me Usa, quecolocaram a palavra “tchutchuca”, uma maneira de chamar carinhosamente uma mulher, na cultura popular.

Outras palavras usadas pela banda, como “cachorra”, “preparada”, “popozuda” e “glamourosa”, também acabaram entrando no vocabulário dos brasileiros”.

Assim, fiz minha lição de casa, embora sem muito aprofundamento, como são as lições de casa. Foi só um pequeno corta e cola, à moda Hart, até porque importa pouco saber como a palavra nasceu, importando mais como circulou. São mais relevantes os sentidos que “tchutchuca” teve no contexto específico da fala de Zeca Dirceu, em especial a oposição entre “tigrão” e “tchutchuca”.

Se, na música, tigrão é o macho viril, na fala do deputado a palavra qualifica o valentão, o sem piedade, sem nenhuma conotação sexual (embora se usem frequentemente expressões que incluem “foder” e “fodido/a” em caso análogos. Algo como “se a proposta do Guedes passar, estamos fodidos/as”).

Na música, o traço de macheza não implica nenhum tipo de violência, de agressividade, nem mesmo de exploração. Não relega a tchutchuca a um papel secundário, de instrumento de prazer, por exemplo. Nem indica que a Tchutchuca seja passiva ou apenas boazinha – apesar do papel ativíssimo do Tigrão.

Diria até que ocorre o contrário: “vou te dar muita pressão” é uma promessa de prazer para a tchutchuca: “dar (muita) pressão”, neste contexto, significa mostrar-se capaz de um desempenho muito satisfatório, inclusive para a parceira. Ocorre-me um comercial de cerveja no qual duas ou três mulheres estão em uma mesa e assistem a homens se servindo em uma espécie de barril desses de chopp e comentam, conforme o caso, “esse tem pressão, esse não tem pressão”, com sorrisos maliciosos; os que têm pressão são os preferidos.

Se na música tchutchuca não é necessariamente “passiva / obediente” etc., na fala de Zeca Dirceu, sim: ele é manso, passivo, obediente, que não incomoda, não reivindica… (“ele” porque agora se trata de Guedes).

Li em algum lugar que a prova de que Zeca Dirceu tem razão é que Guedes respondeu que tchutchuca é a mãe, é a avó, mas não reclamou por ser considerado tigrão, embora o predicado fosse verdadeira acusação de que são os pendores ideológicos de Guedes que o fazem encaminhar este projeto de reforma. Ou seja, teria ficado chateado porque a qualificação tchutchuca, ao mesmo tempo em que o representaria como “mulherzinha”, denuncia o lado cruel dos seus verdadeiros interesses com a dita “nova Previdência“, que ele gostaria de esconder com suas discutíveis planilhas e apostas.

Nos comentários, vi que o ministro foi referido como “Paulo Tchutchuca” e como “TchtchuCA GUEdes”, que é um interessante cacófato. A palavra que está meio escondida denota medo em um dos empregos populares.

*cagão é aqui sinônimo de tchutchuca.

Dito e Feito

Será possível ler um relato mais ou menos complexo?

Acho que sempre foi assim, mas hoje as coisas aparecem mais. Ações políticas relativamente complexas são resumidas em uma frase curta, talvez uma manchete. E é o que se repete, o que vira verdade. Acho que esta é uma das razões pelas quais os “intelectuais” são considerados habitantes da torre de marfim. Eles “complicam” tudo.

Vamos a dois casos. Antes (à moda de Nelson Rodrigues), comentemos outros dois. Pode ser que Bolsonaro tenha ganhado a eleição por causa da famosa mamadeira de piroca. Mas pode ser que tenha sido por frases como “chega disso daí”, “vamos mudar isso daí”. O que seja “isso daí” ninguém sabe. Mas funciona, e exatamente por isso.

Outro caso: “velha política / toma lá dá cá”: em qualquer mesa redonda, mesmo que os participantes apoiem o homem, “toma lá dá cá” é desenrolado, transforma-se em negociação política legítima, emendas viram previsões constitucionais, demandas tornam-se participação no governo, tenta-se separar uma simples troca de voto por grana da implementação de políticas locais legítimas, que os deputados, afinal, precisam levar adiante e que às vezes são a única coisa concreta que chega aos municípios (afinal é onde as pessoas moram) etc.

Passada a mesa redonda, tudo volta ao normal: político rouba, toma lá dá cá, é dando que se recebe, velha política etc. É neste ambiente que a Terra volta a ser plana.

E, curioso, a “culpa” não é de quem reduz tudo ao slogan, mas de quem mostra que a coisa é mais complicada do que ir lá e fazer, é questão de vontade política. Trata-se de um pensamento autoritário, que não leva em conta a diversidade de interesses. Olavo de Carvalho faz isso quando fala das universidades, por exemplo: lugares de maconha e surubas.

Mas eu queria comentar outro caso (antes, ainda outro: os defensores da ditadura – e mesmo das torturas – alegam que se tratava de uma guerra, coisa da época, que tem que ser levada em conta etc. Mas o que vale para justificar essas ações não vale para Battisti: desconsidera-se que, na década de 70, era uma “guerra” que havia na Itália; falta lógica, falta dar o mesmo peso etc.).

Voltemos ao assunto de que eu ia tratar. Assim que Temer foi solto, depois de uma prisão preventiva, logo se começou a repetir uma velha cantilena: a polícia prende e a justiça solta. É um velho slogan, mais falso que nota de três, para apelar a uma expressão antiga. E que consagra a polícia (especialmente quando erra, aliás) e maldiz a justiça (as pessoas gostam de ver outras presas, gozam com isso).

Pois bem. O caso Temer é uma demonstração de que não, a história não obedeceu ao “polícia prende, justiça solta”. Foi quase o contrário: o ministério público pediu a prisão; um juiz a decretou; a polícia o prendeu; depois, um desembargador o soltou.

O resumo “polícia prende justiça solta” comporta pelo menos dois erros: é verdade que foi a polícia que prendeu, mas por ordem de um juiz (que é da justiça, não da polícia, pelo menos às vezes). E quem pediu a prisão foi o ministério público, que também não é polícia.

O que se teria que discutir – mas por que complicar?, dirão – é se o ministério público pediu a prisão com bons fundamentos. Se o juiz a concedeu seguindo as leis. Se o desembargador o soltou também seguindo as leis, embora dando outra interpretação cabível; e, principalmente, qual das duas decisões da Justiça parece mais justa / legal etc. etc.

(Anote-se que às vezes nem os juízes conseguem ler uma história com dois lados).

Aliás, a única instância valorizada nesse resumo foi a que agiu de maneira mais estranha, talvez errada: por que a PF faz estas operações de guerra, com muitos carros, muitos agentes, uns camuflados, com armamento pesado, para, por exemplo, prender Temer (ou para acompanhar a chegada de Lula ao velório do neto)? Por acaso é um programa do Datena? Ou um filme de guerra?

Para concluir, outro caso: Alexandre Garcia postou o seguinte texto, lá pelos idos do carnaval: “Fico pensando na perplexidade dos foliões, entre dois estímulos: primeiro, distribuem camisinhas; depois, alertam que assédio é crime”.

Quer dizer que ele acha que, se o cara está munido de uma camisinha, então pode assediar, quem sabe estuprar? (“Não te estupro porque estou sem camisinha”, parafraseando Bolsonaro).

Pois foi este leitor que infestou a Globo durante décadas!

alfabetização

Método fônico enfrenta falta de correspondência entre sons e letras

Fala e escrita: a escrita não capta a fala (nem os fonemas, muito menos os sons) nem mesmo quando parece que isso é óbvio

Em geral, os que dizem que a solução está no método fônico não conhecem fonologia, nem sistemas de escrita e nem variação linguística.

Quando um estudante de lingüística (ou de letras, se tiver sorte), é apresentado à transcrição fonética e depois à análise fonológica, ele compreende que não poderá mais dizer certas bobagens. Mal comparando, produz-se um efeito análogo entre o que se vê de tarde (quando o sol se põe) e o que se sabe que acontece: a Terra gira para cá, o que faz com que pareça que o Sol desça para lá.

Claro que há algumas palavras nas quais há uma razoável correspondência entre som (e até mesmo entre fonema) e letra. Casos como bata e bala ou bula são exemplos bons. Mas mesmo na sequência bala bela bola bula já surge um problema: escreve-se o E de bebo com a mesma letra com que se escreve o é de bela (mas em bela não há um ê, há um é, mesmo que não seja marcado com um acento).

Para a escola, as vogais são cinco, mas para a fonologia do português são sete (talvez 12, conforme a teoria, que pode ou não contar as cinco nasais). Todos sabemos que se distingue no nome do pedaço de nosso corpo sobre o qual nos apoiamos para andar (pé) do nome da letra P (pê) porque num caso ocorre uma vogal mais aberta (é) do que no outro (ê). Ninguém diz “meu pê” nem “meu nome começa com a letra a letra pé”.

Também se distinguem “(eu) gozo” de “o meu gozo” porque numa palavra ocorre um ó e na outra um ô.

Dirão que isso é fala, não escrita. Sim, exatamente, mas isso mostra que a escrita não capta a fala (nem os fonemas, muito menos os sons) nem mesmo quando parece que isso é óbvio.

Agora consideremos como se escreve QUE (duas letras para um som / fonema) e GUERRA, duas vezes duas letras para um som /fonema. Mas a coisa complica ainda mais: a maioria dos brasileiros diz “finau” e “Braziu” (e não “final” e “Brasil” – esse L não se diz / ouve).

As pessoas também não dizem (quase nunca) deixa (mas dexa), peixe (mas pexe), outro (mas otro), falar (mas falá)… sem contar os clássicos mininu e curuja. E como ensinar a escrita de palavras como foram (por que não forão?) e bênção (por que não bençam?) apelando para uma correspondência som/letra?

Como resolver o problema que decorre da correção de vassora (por vassoura) especialmente quando provoca (por analogia?) a escrita professoura por professora? Algum defensor desse método fônico já leu alguma coisa sobre hipercorreção?

Já vi um aluno de terceira ou quarta série – não lembro bem – procurando acertar a grafia de resolveu testando várias alternativas: S / Z e U / L (esta em dois lugares): resolvel, rezolvel, resouveu / rezouveu, resouvel, rezouveu etc. Cansado, escreveu RESZOLUVEUL e entregou para a professora.

Viaje para o interior do Brasil ou para a periferia das cidades, leia as “placas do meu Brasil” ou os anúncios dos feirantes. Verá que o método fônico só serviria se a escola ensinasse um número pequeno de palavras e se contentasse com elas. As redações seriam um espanto (como frequentemente são), porque muitas palavras que de fato importam não cabem no método fônico.

Os problemas surgem com a palavra problema (pobrema, poblema…), com o nome de um clube de futebol (Flamengo ou framengo), com nomes próprios cuja grafia o tabelião tenta adivinhar (como se escreverá Washington e Wellington e Michel?).

Mudemos de ares: tente convencer um americano da importância insubstituível do método fônico e em seguida dite a palavra “enough” ou mesmo a primeira pessoa (I, que se fala AI) e a segunda (you que se fala iú) e o verbo to be (que se fala tu bi)…

Nem contemos o francês, porque nessa língua se fala otoritê, que se escreve autorité, e De Gaule, que se fala degol… E o Froid, alemão, que se escreve Freud?

Poderia resumir os problemas do método fônico em uma historinha que passa por ser uma piada, mas que pode ser real. Numa aula, um aluno que está aprendendo a ler e que já aprendeu o nome das letras e sabe ir juntando, faz uma “lição” a pedido do professor. Com o livro na mão, no qual há um desenho acompanhado das letras que compõem a palavra que designa essa figura (ou melhor, um elemento da classe das coisas que essa figura representa), ele diz: T + I, ti, J + O, jo; L + O, lo. E proclama: BROCO.

Primeiro, soletrou. Em seguida, juntando as letras, produziu sílabas; juntando as sílabas, construiu o nome da coisa representada pela figura. Só que no livro está escrito que aquela figura é um tijolo. Mas para ele aquilo é um bloco. Que ele pronuncia broco. Separação total entre a lição escolar e a enunciação de palavras para falar das coisas.

Paulo Freire diria que o nome dessa coisa deveria ser mesmo bloco e creio que isso não é comunismo…

Um dos riscos é que se venha com o papo furado resumido em “não sabem falar” ou “falam errado”.

Sendo o ministro quem é, pelo menos uma coisa sobre o tema deveria ser clara, já que ele, como acontece com todo mundo, carrega seu sotaque para onde vai.

Aliás, ele não aplica o método fônico nem mesmo quando lê.

Dito e Feito

O humor (não) é uma arma e o caso Zé de Abreu

A auto proclamação do ator José de Abreu como presidente da República serve para mostrar que Bolsonaro exerce um mandato de forma ilegítima, contrariando os interesses do povo que diz representar

Quem estuda humor já ouviu, obrigatoriamente, pelo menos duas declarações: que o riso é humano e que sua função é castigar os costumes pelo riso (castigat ridendo mores).

Como sempre acontece às teses brevemente formuladas, demandam um trabalho de hermenêutica. Não seria difícil mostrar que nem sempre o humor castiga os costumes, especialmente porque “OS costumes” não existem: o que existe são costumes parciais, e aqueles que o humor castiga são apenas alguns deles.

Pode castigar os adúlteros ou os corruptos, mas o que é mesmo castigar os homossexuais, já tão castigados? Seria preciso uma biblioteca para explicar a frase (assim como ocorre com “penso, logo existo”). A conseqüência é que ela se tornaria ainda mais obscura.

Sobre o riso ser humano: parece que alguns animais riem ou sorriem (macacos, gatos?). Além disso, não sei se sabemos bem o que é humano. Deixemos esta tese de lado.

Há algumas décadas, quando a ditadura ia se enfraquecendo e finalmente caiu (caiu mesmo? depende de como se avalia o entulho autoritário…), alguns chegaram a pensar que foram os humoristas que a derrubaram, a turma do Pasquim à frente.

Mas é claro que as “causas” são mais complexas do que os efeitos da leitura de um jornal, por mais que alguma autoridade fosse gozada pela turma e isso provocasse diversão nos leitores (não sei se provocaria revolta, que é o que leva pessoas às ruas – ou ao voto).

Minha tese (antiga) é que os humoristas não dizem nada que já não se diz antes de sua piada, de sua charge etc. Um humorista é genial quando descobre uma forma peculiar de dizer o que é corrente. Mas eles não inventam um discurso.

Tudo isso é para comentar os movimentos do auto proclamado presidente Zé de Abreu. Toco no tema porque li, nas ditas redes, muita gente reclamando das esquerdas: que, em vez de irem para a rua, ficam comentando as pataquadas dos ministros, os tuítes do presidente e as andanças de Zé Abreu (especialmente essas), como se isso pudesse mudar as coisas.

O que se tem que fazer é agir, dizem esses comentaristas… Eles perecem reivindicar que não se pode ou não se deve fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo (um mês para as manifestações, um para o humor…).

Não vou discutir aqui a necessidade de ir às ruas, até porque de estrategista político não tenho mesmo nada, e, além disso, se tem uma coisa que não entendo é a movimentação do “povo” – o que o toca de verdade, o que o faria mudar de opinião etc. Aquela manifestação #ELENÃO, parece, deu com os burros n´água, quando parecia ser o ato que mudaria a eleição.

Ben Lewis escreveu um livro inteiro (Foi-se o Martelo, São Paulo: Record. 528 páginas) tentando avaliar o peso das piadas na queda da União Soviética. Descobriu coisas interessantes, mas não conseguiu decidir-se entre o que chamou de posição minimalista (as piadas existiam, eram contadas – às vezes davam cadeia –, mas eram só piadas, não destruíram o regime) e a posição maximalista (o papel das piadas foi importante para a queda do regime, porque punham à luz os problemas, os fracassos e também “destruíam” os governantes ao enfatizar seus pontos fracos).

Acho que as teses desse livro podem ajudar a entender o papel do humor numa sociedade, especialmente um certo tipo de humor em determinadas circunstâncias, como é o caso do humor político em uma fase como esta (e que fase!). Isto é, o livro ajuda a entender que não entendemos qual é esse papel – ou que ele é complexo.

Não acho que os chargistas derrubarão Bolsonaro ou Trump. Os chargistas mostram o lado ridículo de Trump e de Bolsonaro, o que pode convencer seus adversários de que eles são mesmo abomináveis e que seria bom que fossem embora.

Mas, se caírem, por impeachment ou por outras vias, não será por causa das charges. Será por causa dos temas e dos ângulos que as charges evocam – que, no entanto, já estão por aí, antes de as charges serem criadas, nos bares e bate-papos, sem contar que estão nas redes e em muitos artigos e notícias – onde os humoristas se alimentam.

Zé de Abreu não é Guaidó. Não está reivindicando o cargo a sério. Isso faz de sua movimentação um tipo de piada viva (uma comédia representada em suas andanças). Mas não é uma piada no sentido de que seu desempenho é ruim (que é um dos sentidos de “é uma piada”). É uma piada porque significa uma certa posição e de certa forma a ridiculariza: na Venezuela, um deputado se autoproclama presidente porque não reconhece a legitimidade de Maduro.

É um jogo “às veras”. Aqui, um ator se autoproclama presidente. É “às brincas”, mas nem por isso deixa de ser uma forma de dizer que há um mandatário ilegítimo.

Dito e Feito

Jornais: uma leitura picada

Tornou-se quase um consenso que não se lê mais jornal para informar-se sobre acontecimentos, mas para descobrir como os diversos grupos sociais – que os jornais de certa forma representam – avaliam tais acontecimentos. As revistas semanais já assumiam este papel de certa forma. Como se se pudesse esperar uma semana por uma opinião (bem cara).

Exemplo: todo mundo já sabe, no final do dia, qual foi o vídeo partilhado por Bolsonaro, o que ele disse sobre militares e democracia, por onde andará Guaidó etc. Perdidas no meio dessas notícias momentosas, um pouco disfarçadas, e como se não tivessem importância, estão notas sobre medidas econômicas. Por exemplo, diminuição do ICMS para empresas automobilísticas – sob certas condições – e sobre combustível de aviação em São Paulo (como se sabe, a medida beneficia enormemente os mais pobres, que são os principais acionistas dessas empresas e os que mais viajam de avião).

Num jornal, as notícias estão desconectadas, dispersas. Dou dois exemplos. Acabo de ler a Folha. Numa página do caderno Economia, há breve notícia sobre projeto do governo para cobrar dívida com INSS. Contexto: sabe-se há alguns anos que os grandes devem cerca de 500 bilhões ao INSS. Muita gente cobra (acho que aqui vale esse verbo) que essa dívida seja paga, porque assim a reforma da previdência talvez não pareça tão escandalosamente necessária. Numa mesa redonda que discutia a reforma, há alguns dias, vi defensores do projeto de Guedes mencionando essa dívida e acrescentando, com um sorriso maroto, que ela é só uma dívida no papel, mas incobrável (salve, Magri!), porque muitas empresas que devem já faliram (citava-se a Varig, parece).

Muito bem. Se é assim, que os dados sejam apresentados corretamente, sem viés, por favor. Foi a impressão que me deu uma pequena matéria do jornal citado, que resumo: um tal Rolim, secretário da Previdência, diz que “há um mito sobre essa dívida”. Explica: dos 500 bi da dívida, cerca de 160 bi são irrecuperáveis, e 60 bi já foram parcelados e estão sendo pagos (não informa em quantos meses!!). Restam 100 bi (que conta é essa? Não deveriam ser 280?). E lá vem o argumento sempre repetido: mesmo que toda a dívida fosse paga, não cobriria o déficit, que vai para 300 bi por ano (arredondou para cima!).

Os números não são exatos, nem se informa porque as dívidas não foram cobradas no devido tempo (eu tenho que pagar todos os meses!). Mas já é alguma coisa que alguém do governo reconheça esse buraco, mesmo que o minimize.

Num outro caderno da Folha, Ilustrada, a coluna de Mônica Bérgamo informa na primeira notinha que a prefeitura de S. Paulo vai mudar as regras de autuação das empresas que devem impostos (o projeto passará na Câmara dos Vereadores?). Não vai mais autuar só as empresas, mas também seus acionistas. Assim, se evitaria que uma falência, por exemplo, cause prejuízo na arrecadação: os donos teriam que pagar.

Em suma: ler jornais exige muito mais do que ler as manchetes e as matérias mais chamativas. Como se aprende com historiadores dos últimos 60 anos, ou até mais, o que faz a história não é um golpe aqui e outro ali, mas as mudanças que muitas vezes nem são percebidas, mas que alteraram, para melhor ou para pior, a vida de quem aparentemente não tem nada a ver com os fatos que ocupam as primeiras páginas.

Dito e feito

‘Reforma’… ‘modernização’… Seria preciso aspear todas as palavras…

Quando o último texto publicado aqui foi compartilhado no Facebook, um leitor perguntou o que eu queria dizer com “falta de cultura” e com “enviesados” (que saiu com Z…). Respondi que os sentidos da expressão e da palavra são os correntes. Claro, eu precisaria explicar o que são sentidos “correntes” e, depois, evidentemente, explicar o que são “sentidos”.

Se alguém digitar “Apenas o Adão mítico…” no Google, vai aparecer uma citação de Voloschinov (ou de Bakhtin?), cujo sentido é que todas as palavras, exceto as que Adão empregou pela primeira vez (“me dá essa maçã aí”…), têm seu sentido associado às circunstâncias de sua enunciação e, mais importante, à sua história pregressa, cuja memória nunca é totalmente apagada.

Assim, os sentidos nunca são simples. As palavras sempre exigem uma interpretação (a escolha de um sentido, ou a percepção de que ela é impossível). Além disso, a interpretação pode não coincidir com o que o locutor ou o autor “quis” dizer (observar as aspas). Os problemas de interpretação surgem às vezes onde menos se espera.

Jacqueline Authier-Revuz é certamente a autora que mais bem tratou deste fato. Seus trabalhos mostram diversas facetas da questão. Uma delas tem a ver com a “percepção” (entre aspas) do falante ou autor de que a palavra tem características que a fazem merecer destaque.

Por exemplo, é gíria ou regionalismo, termo técnico, associado a uma doutrina… Em consequência, o autor pode marcar uma distância em relação a elas – para significar que não é uma palavra dele.

Uma forma de fazer isso é colocar as palavras entre aspas. Por exemplo: – ele dormia num “cafofo”; – estão propondo uma “reforma” da Previdência. Outra forma de manter distância é fazer um comentário explícito, como em: – vamos modernizar a legislação, como eles dizem…

Ainda outra é redefinir a palavra: isso não é uma “reforma”, é um assalto contra os mais pobres (e pode ser que alguém pergunte, parafraseando Pilatos: – o que é um “pobre”?).

Authier-Revuz assume que a linguagem científica (um livro de geometria, por exemplo) funciona como se nenhuma palavra fosse problemática. Já os textos tipicamente associados a ideologias (tomadas a sério), como os filosóficos, os sociológicos e os antropológicos, ou explicitam os problemas marcando as palavras, ou adicionam comentários do tipo “para retomar Kant”, “para falar como um capitalista”, “em termos existencialistas”…

Um exemplo adaptado: “falo de classes, no sentido marxista”. O textinho mostra que o locutor de certa forma “sabe” (entre aspas…) que a palavra “classe” tem várias interpretações, desde a do Ibope até a marxista clássica – e quer se dissociar de algumas.

Aparentemente, o problema está controlado. Acontece que não, porque se pode sempre perguntar o que quer dizer “sentido” e em que sentido se está tomando “marxista” (já que há muitos marxismos, incluído o do Olavo).

Chego enfim à pergunta daquele leitor: me dou conta, claro, de que “falta de cultura” pode ser uma enorme gafe, considerados os discursos da antropologia (não há povo sem cultura, é complicado propor que há uma cultura “superior” etc.). A aposta é que o contexto (o do texto e, importante, o do país) ajude a restringir as interpretações possíveis (apelando para o princípio da caridade dos pragmaticistas).

Mas é claro que esta é uma aposta destinada à derrota. Aposto que não se trata de má vontade de ninguém. É que as línguas naturais não são matemáticas. Além disso, as sociedades são divididas, e uma de suas disputas é a dos bens simbólicos, entre os quais as palavras e os sentidos das palavras.

Se há quem pense que a Venezuela é comunista e que o Haiti é democrático, pode-se esperar de tudo. São um país “comunista” e um “democrático”, respectivamente. No máximo.