Discriminação positiva

O antropólogo Kabengele Munanga diz que combater a discriminação racial no país é mais difícil porque, oculto sob o mito de uma suposta democracia racial, o racismo brasileiro não mostra a cara ao fazer suas vítimas

Publicado 04/04/2013 - 12h32

A questão da raça existe no inconsciente coletivo do Brasil. A política de cotas não vem pra discutir a raça, mas para corrigir consequências da construção racial que já existe na sociedade

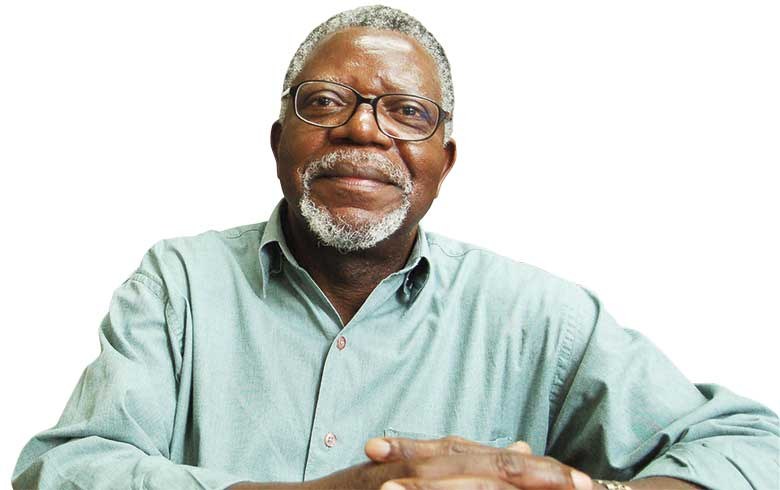

O professor Kabengele Munanga diz com orgulho ter sido o primeiro negro a entrar na pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade (FFLCH) de São Paulo. Nascido no Congo, depois de fazer sua formação na Universidade de Lumbumbashi, terminou radicando-se no Brasil. Tornou-se professor do Departamento de Antropologia da FFLCH.

Escreveu, entre outros livros, O Negro no Brasil de Hoje (com Nilma Lima Gomes; Global, 2006); A Revolta dos Colonizados (com Carlos Serrano; Atual, 1995); Rediscutindo a Mestiçagem (Tese de Livre-Docência, defendida em 1997; Autêntica, 2004); Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação (Edusp, 1996); Negritude – Usos e Sentidos (Ática, 1988).

Defensor entusiasmado das políticas afirmativas para combater a discriminação racial e a desigualdade, o professor Kabengele recebeu a Revista do Brasil no Centro de Estudos Africanos, do qual é um dos líderes acadêmicos. De fala mansa mas firme, ressaltou que as cotas étnicas são eficazes para combater rapidamente a desigualdade e não se corre o risco de que sublinhem o racismo nem rebaixem o nível nas universidades.

Neste Mês da Consciência Negra aumentam as discussões das políticas afirmativas e suas controvérsias. A favor, há argumentos como “para situações desiguais, tratamento igual é injustiça” ou outros, de natureza histórica, de que se está reparando uma lacuna. Do outro lado, dizem que discriminação é discriminação, mesmo que seja positiva.

Eu começo a discussão me posicionando a favor das políticas de cotas. Os que estão contra dizem que isso é anticonstitucional porque perante a lei somos iguais. Essas pessoas confundem igualdade formal com a material ou consubstancial. A Carta Magna de 1988 defende a busca da igualdade consubstancial ou material. Não basta proibir a desigualdade. Tem de implementar políticas para reduzi-las. Eu não vejo discriminação positiva como discriminação, mas como política de conteúdo compensatório e reparatório que busca a redução das desigualdades. Quase 94% dos brasileiros que têm diploma universitário são brancos; 1% é oriental, mas os orientais são mesmo 1% da população; e entre 2% e 4% são negros. Como você vai reduzir a desigualdade em matéria de educação sem política e sem intervenção? Defendo cota para negros e brancos da escola pública com porcentagens definidas para negros, que é uma maneira de reduzir essa diferença.

Quando se fala na questão das cotas étnicas, fala-se em negros e pardos. Como é isso?

Isso é o ponto de partida da própria discussão de quem é negro. O movimento negro trabalha há muito para que todos os mestiços se assumam politicamente como negros. São muitos jovens. Hoje os mestiços já se assumem como negros. Isso vem sendo construído há tempos. O conceito de negro nesse sentido compreende aqueles que o IBGE chama tanto de preto quanto de pardo. Numa sociedade em que há discriminação racial, como se vai discriminar o negro se não se sabe nem quem é? Na hora de discriminar, tudo bem, é fácil. Na hora de aplicar políticas compensatórias, é difícil. A questão é que aqui a pessoa se define. Assumir a negritude para concorrer à política de cotas é um direito de cidadão. Se uma pessoa se diz mestiça e estudou numa escola pública, quem duvida é que tem de comprovar. E isso é fácil.

A inclusão, na política de cotas, das expressões negros e pardos não compromete a pluralidade?

A questão da raça existe no inconsciente coletivo do Brasil. A raça é uma construção que passa pela cultura. A cota não vem para discutir a raça, mas para corrigir as conseqüências da construção racial que já existe na nossa sociedade. Há quem diga que isso trará conflitos. Será que nós já não temos conflitos? O que falta aqui é a violência. A violência simbólica já existe, mas violência física… A nossa ideologia racial abafa isso. Não é um racismo aberto, explícito, como nos Estados Unidos. Aqui há um racismo em que você tem as vítimas, mas não encontra o racista. Por que devemos ter medo de conflito? Uma sociedade sem conflitos é uma sociedade que não muda. Enfrentando os conflitos raciais teremos possibilidade de enfrentar abertamente esse racismo e encontrar soluções.

O mito da democracia racial ainda é presente no nosso inconsciente coletivo.

Dizer que a cota vai trazer conflito, na verdade, é defender o status quo: deixar as coisas como estão. Esse racismo à brasileira faz vítimas que não se mobilizam porque há essa característica de não criar a consciência da população tanto branca quanto negra. A qualquer momento que volte a questão racial, dizem: “Não, não se trata de racismo. É uma questão social”. É, como a questão de gênero, de classe social, de religião, de sexo, tudo. E cada questão social tem de ser atacada em sua especificidade. Não há receitas gerais que você aplica para resolver o social.

A segregação não institucionalizada também é difícil de combater?

Esse racismo é tão difícil de combater que prejudica até a mobilização das próprias vítimas. Enquanto outros racismos são mais abertos, como nos Estados Unidos, onde as vítimas se organizaram coletivamente, lutaram coletivamente. Isso não quer dizer que nossos movimentos não lutaram coletivamente, e sim que eles têm mais dificuldade, porque não conseguem nem mostrar a cara do próprio inimigo. Isso dificulta muito.

O senhor é contra as políticas universalistas?

Eu não sou contra as políticas universalistas, mas não creio que elas possam reduzir as desigualdades. Sem políticas focadas não há como reduzir essas desigualdades, elas são muito fortes. Estamos aqui numa casa do Florestan Fernandes. Ninguém podia acreditar em tudo o que ele escreveu porque não havia estatísticas. Agora temos estatísticas, produzidas pelos próprios organismos do Estado brasileiro. E mesmo assim não acreditam.

Há também a guerra em torno das palavras. Gostaria que o senhor comentasse a resistência das pessoas do próprio movimento negro com a palavra “negro” ou “preto”. É só uma questão de semântica?

“Black”, nos Estados Unidos, não é negro, significa preto mesmo. É a terminologia que eles assumiram. Aqui nós temos a terminologia negro, que não é preto, forjada para mostrar que apesar das diferenças, em termos raciais, há nuances da pele entre negros e mestiços. Mas em termos raciais pertencemos ao mesmo grupo, que seria a raça negra, de acordo com a terminologia científica da divisão da humanidade em três raças. De uma pesquisa feita a partir do Censo do IBGE de 1988, quando se perguntou aos indivíduos não-brancos brasileiros qual era a sua cor de pele, resultaram mais de 130 cores. Tudo isso para não dizer “negro”. Tinha mulato claro, escuro, cor de cravo, de canela, branco sujo… Você encontra qualquer brasileiro não-politizado que diz ser moreno para evitar a palavra negro. Isso é conseqüência da própria ideologia que inferioriza a cor negra.

Mas há um setor que diz que a palavra “negro” é discriminatória e deveria ser substituída por “afrodescendente”. Se o negro reivindica ser negro, é uma reivindicação positiva. Se eu, branco, chamo alguém de negro, estaria cometendo discriminação.

Aquele que assume a negritude é aquele que se define como negro. Não sei se você viu a notícia dos dois gêmeos que nasceram na Inglaterra, um claro de olhos azuis e outro negro. A mãe tem ascendência nigeriana. Aqueles dois, para os americanos, são negros. Eu discordo das pessoas que dizem que a cota vai trazer a raça, os conflitos, a discriminação. Uma pessoa que é racista não precisa do conceito de raça para discriminar. Para os judeus, a discriminação tem base político-religiosa. Na definição racial na Europa, no caso da França, eles não utilizam mais o conceito de raça, mas sim o conceito de identidade cultural para discriminar os árabes, africanos, entre outros. O racismo não precisa mais do conceito de raça. Politizaram outras denominações históricas e culturais.

Além das cotas, o que a universidade pode fazer para combater o racismo?

A elite pensadora, que pensa a sociedade, vem daqui. Se nossa universidade não assumir essa questão como importante, se achar que nada tem a ver com isso, estará fugindo de suas responsabilidades. Claro que há muita resistência na nossa universidade, que é elitista, dizendo que isso vai criar um problema de excelência, que vai atingir a questão do mérito, vai baixar o nível de ensino. Eu não acredito nisso. Nas escolas que já aderiram às cotas, as pesquisas realizadas mostram que o rendimento dos alunos cotistas não foi inferior ao dos alunos que entraram através do vestibular tradicional. Em algumas áreas até surpreenderam com rendimentos acima da média. Então, a questão da excelência não foi prejudicada.

Continuam a abordar a questão do mérito. O que é o mérito?

O mérito, para mim, é o que se chama de darwinismo social: na luta pela vida, o melhor é que ganha. Em toda a nossa vida estamos submetidos a essa lei. Só que, para você poder medir o mérito, tem de colocar as pessoas numa situação de igualdade no ponto de partida. E o nosso vestibular não coloca. Como você pode pegar alunos que saem de escolas públicas, com o nível de ensino que nós conhecemos, e colocá-los na linha de partida com alunos que saíram de um Bandeirantes (tradicional colégio particular de São Paulo) e dizer “vocês são iguais”? Os que vêm das escolas públicas têm deficiências, mas a universidade pode ajudar a nivelar isso com uma formação complementar. É possível fazer, mas é preciso ter vontade política para mudar as coisas.

Como corrigir essa situação?

A melhor solução é a cota. É abrir uma porta onde se pode concorrer de acordo com o nível que se teve. Há outro processo, como o da Unicamp, o chamado bônus. Os alunos das escolas públicas que passam na primeira fase recebem bônus. Há pontos adicionais para quem vem das escolas públicas, e se é negro tem um ponto a mais. O sistema da USP é pior ainda. Eles dão bônus aos alunos provenientes da escola pública independentemente da questão étnica. O número de alunos na USP que vêm de escola pública está em 23% e dizem que com isso pode passar a 30%, mas não sabem em quantos anos nem quantos negros estarão nesses 30%. Já a cota é uma coisa visível, concreta. A Escola Paulista de Medicina implantou cota e muitos negros entraram, estão lá, visíveis, e o rendimento não foi pior.

As reservas de cotas têm modelos bem-sucedidos?

Quando a Índia se tornou independente, em 1947, na Constituição de 1950 já adotaram cota para os membros das castas intocáveis, que são 15% da população. Isso aconteceu nas universidades, nos setores públicos, Congresso, conselhos… O único jeito que acharam para promover a mobilidade dos membros das castas intocáveis era a política de cotas, que mantêm até hoje. A Malásia acompanhou, a Rússia, em que pessoas da Sibéria têm um certo atraso e contam com política de cotas. Os Estados Unidos vieram depois, e a desigualdade entre negros e brancos antes da política de cotas era de 40%, agora está em 10%. Apesar de a Corte Suprema ter declarado ser contra política de cota baseada em critérios étnicos. Mas, quando há o cruzamento entre o critério étnico e o econômico, não tem problema, como nas universidades Harvard, Princeton, entre outras conceituadas. Mas, o critério simplesmente econômico, eu não estou de acordo. Tem de cruzar os critérios.

Fora da área da educação, que outras políticas sociais devem ser pensadas?

Cota não é a única modalidade de política pública. É possível trabalhar com metas. Você pode chegar numa empresa e determinar que haja representação da diversidade. Se na empresa não há diversidade, você pode propor mudar o perfil, dizer que não está vendo mulher, negro, índio, pessoas com deficiência, e oferecer mais incentivos para promover políticas de diversidade. Há possibilidade de instituir metas de curto, médio e longo prazo. É ação afirmativa. A lei que torna obrigatório o ensino da história da cultura negra no ensino médio e fundamental faz parte da política de ação afirmativa. Esse Brasil é um encontro de culturas e de civilizações. Todos que aqui se encontraram, os que vieram voluntariamente e os que foram traficados, contribuíram, construíram raízes, história e o povo brasileiro. Mas, quando você olha o livro didático, a referência é européia. Onde estão os índios, os negros, a história da África e do negro? Da mesma forma que os negros têm obrigação de conhecer a história dos seus compatriotas de ascendência européia, os outros têm obrigação de conhecer a história deles. Levou 115 anos para um governo baixar essa portaria.

Na TV foi ensaiada a implantação das políticas de cota?

Ainda não. No estado da Bahia há uma lei que determina que em qualquer propaganda pública na televisão tem de ter a representatividade da diversidade. Só na Bahia e em propagandas públicas. Nas TVs privadas já se fala, mas ainda não há. Algumas emissoras estão tentando promover, mostrar que o negro existe. Mas, quando você vê uma publicidade coletiva, há dez brancos, um índio, um negro e um japonês. É difícil ver o inverso: três negros e um branco. Isso você não vai ver. É a ideologia da supremacia que passa por isso. É sutil, mas é assim.